在VOCs治理领域,活性炭吸附法因其技术成熟、成本相对较低而得到广泛应用。然而,一个长久以来的痛点困扰着无数企业和环保管理者:“活性炭到底什么时候该换?” 过去,这个问题的答案往往依赖于老师的“经验”——算周期、看颜色、闻气味。这种粗放的管理方式,犹如“盲人摸象”,不仅可能导致活性炭提前失效造成超标排放风险,也可能因更换过早而造成巨大的浪费。

如今,物联网技术为解决这一难题提供了全新的方案。其中,山东达斯特活性炭“码上换”系统通过集成在线监测设备,构建了一套“透视眼”模式,将VOCs治理从依赖人工的“经验换炭”时代,推向由实时数据驱动的“精准换炭”新纪元。

一、传统“经验换炭”的局限与风险

在传统模式下,换炭决策通常基于三种经验:

1.时间预估法:

简单规定一个更换周期(如3个月或半年),无视废气浓度和风量的波动,极易出现“小马拉大车”提前饱和或“大马拉小车”严重浪费的情况。

2.感官判断法:

依赖老师傅看活性炭颜色变化、或闻排放口的气味。这种方法主观性强、极不精确,且当人能直观感受到异常时,往往超标排放已成事实。

3.末端检测法:

等到环保督查或定期检测时,发现排放口数据超标,再慌忙更换。这是一种“亡羊补牢”式的被动管理,企业面临着巨大的合规风险。

这些方法的共同缺陷在于缺乏前瞻性、精准性和数据支撑,使活性炭这一道重要的环保防线,变成了一个无法量化的“黑箱”。

二、 “数据换炭”的“透视眼”模式:直达本质的精准监测

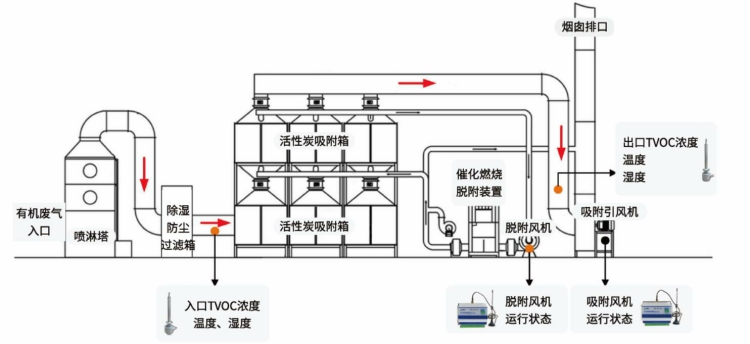

对于排放要求极其严格、废气成分复杂或风险敏感度高的工段,山东达斯特活性炭“码上换”系统的“透视眼”模式提供了最直接、最权威的解决方案。该模式的核心在于,为每一个治理设施附一个专属二维码,并通过在活性炭吸附装置的进口和出口同步集成VOCs工况在线监测设备,实现对治理效果的实时“体检”。

这套“透视眼”的工作原理如下:

1、实时对比,洞察秋毫:

在线监测设备如同24小时不眠不休的“哨兵”,持续测量活性炭吸附装置入口和出口的VOCs浓度、气体温湿度、流速、前后压差、运行状态、脱附状态、治理工艺等参数。

2、精准计算去除效率:

山东达斯特活性炭“码上换”系统根据实时采集的进出口浓度数据,瞬间计算出活性炭的实时去除效率。其公式为:去除效率 = (入口浓度 - 出口浓度) / 入口浓度 × 100%。

3、动态预警,防患未然:

山东达斯特活性炭“码上换”系统会预设一个安全的去除效率预警阈值(例如,根据环保要求设定为90%)。一旦系统监测到实时去除效率呈现持续下降趋势并逼近该阈值,便会立即触发多级报警(如平台提示、短信、APP推送),精准定位到具体的活性炭箱,指导工作人员在超标风险发生前进行更换。

这种模式的巨大优势在于:

•直接穿透“黑箱”:

它不再依赖间接的参数推算,而是直接监测治污设施的全过程工况——实时监测废气的气体温湿度、流速、前后压差、运行状态、脱附状态、前后TVOC浓度、治理工艺等参数。通过VOCs活性炭低效预警分析模型,判断企业是否运行不规范、治理效率是否低下,从根本上洞察了活性炭的真实工作状态。

•响应动态变化:

能够瞬间捕捉到因生产工况突变、废气浓度瞬时飙升等导致的活性炭吸附性能快速下降,为企业采取应急措施赢得宝贵时间。

•即时精准换碳:

山东达斯特活性炭“码上换”系统可依据每个治理设施的VOCs企业新型活性炭码上换配合动态治理效率监测,能让企业精准掌握活性炭的吸附状态。通过实时监测,企业可以在活性炭接近饱和或治理效率下降到一定程度时,立即启动换碳程序。这种及时性避免了因活性炭过度使用而导致的VOCs排放超标风险,确保企业始终在合规的范围内进行生产经营极大提升了环境管理的公信力。

三、从“精准判定”到“智慧管理”的价值飞跃

“透视眼”模式带来的不仅是技术的升级,更是管理理念的深刻变革:

杜绝超标风险: 实现了从“亡羊补牢”到“未卜先知”的转变,将排放超标风险遏制在萌芽状态,牢牢守住环保底线。

优化运维成本: 在确保达标的前提下,最大限度地挖掘了每一克活性炭的吸附潜力,避免了“一刀切”式定期更换带来的浪费,精准控制了危废产生量和采购成本。

管理极致透明: 每一次换炭决策都基于清晰、连续、可追溯的实时效率数据,自动生成不可篡改的精准电子台账,使环保管理完全透明化。

赋能工艺优化: 长期积累的进出口浓度大数据,可以反向诊断前段生产工艺的排污规律,为从源头减排和优化生产节奏提供科学决策支持。

结语

山东达斯特活性炭“码上换”系统集成的在线监测“透视眼”模式,以其直达本质的监测能力,彻底揭开了活性炭吸附性能的神秘面纱。它让VOCs治理从传统的模糊经验中解放出来,迈向了一个以实时数据为核心、可预警、可管控的智能化新时代。这不仅是一项技术革新,更是企业实现精细化环境管理、践行可持续发展战略的强大引擎。