在生态保护与资源管理领域,传统 “人防” 模式曾长期占据主导地位。依靠保护人员的双脚丈量土地、凭借经验判断风险、花费数月人工筛选数据,这种 “人海战术” 不仅消耗大量人力物力,还常常因效率低下、响应滞后、数据处理能力有限等问题,难以应对日益复杂的保护需求。而如今,随着智能自然保护地监管平台的出现,一场从 “人防” 到 “技防” 的保护工作模式革命正悄然发生,将保护人员从繁重低效的工作中解放出来,实现了精准、高效、智能的现代化保护管理。

一、生物多样性监测与科研:从 “人工筛选” 到 “AI 赋能”

生物多样性监测是生态保护科研工作的重要基础,但在传统模式下,这项工作面临着巨大的挑战。科研人员需在保护区内布设大量红外相机,这些相机每天会拍摄成千上万张照片。之后,科研人员要花费数月时间人工筛选照片,从中识别出不同物种,统计数量、分析活动规律。这一过程不仅耗时耗力,还容易因人员主观判断差异出现误差,严重影响科研数据的准确性与研究进度。

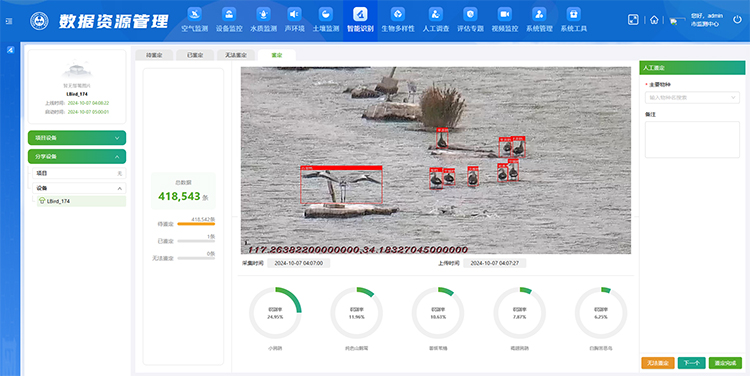

山东达斯特智能自然保护地监管平台的 AI 算法为生物多样性监测与科研带来了 “福音”。

山东达斯特智能自然保护地监管平台可自动接收红外相机传输的照片,通过 AI 算法对照片进行快速处理。AI 能精准识别出照片中的物种,无论是常见的野兔、鸟类,还是珍稀的大熊猫、金丝猴等,都能准确区分。同时,AI 还会自动统计物种数量,分析其活动时间、活动区域等规律,并将这些数据自动整理成结构化报告。科研人员无需再花费大量时间进行人工筛选,只需基于平台提供的海量精准数据,就能深入开展种群动态研究,为制定科学合理的保护策略提供有力支撑,极大推动了生物多样性科研工作的进程。

二、生态灾害预警与应急指挥:从 “被动应对” 到 “主动预测”

森林火灾、泥石流等生态灾害对生态环境的破坏极大,传统的灾害应对模式往往处于 “被动应对” 状态。工作人员只能在灾害发生后,通过现场勘查了解灾害情况,再制定处置方案,这种方式不仅会延误救灾时机,还可能因对灾害态势判断不准确,导致救灾工作效率低下,甚至造成人员伤亡。

山东达斯特智能自然保护地监管平台通过整合多源数据,实现了生态灾害的 “主动报警”。当火灾不幸发生后,无人机再次发挥重要作用,可快速飞赴火场上空,实时回传火场范围、火势蔓延方向、火线长度等态势信息。平台会对这些信息进行综合分析识别,为指挥人员制定灭火方案提供精准数据支持,如确定最佳灭火路线、调配灭火设备与人员等。指挥人员可通过平台实时掌握灭火进展,根据火场态势变化及时调整策略,有效提升应急指挥效率,最大限度减少灾害造成的损失。

三、智能巡护与执法:从 “盲目搜寻” 到 “秒级响应”

过去,巡护员的工作充满艰辛与不确定性。他们需凭借双脚穿梭在广袤的保护区内,依靠个人经验规划巡护路线,不仅容易遗漏关键区域,还可能因地形复杂、天气恶劣等因素陷入危险。一旦遇到非法进入、盗猎等情况,只能通过电话逐级上报,信息传递滞后,往往错失最佳处置时机。

而山东达斯特智能自然保护地监管平台彻底改变了这一局面。平台会结合保护区地形、物种分布、历史违法事件等数据,自动规划出最优巡护路线,确保巡护员能高效覆盖重点区域。同时,无人机技术的融入让巡护视角实现了 “从天到地” 的全面覆盖,无人机可实时回传画面至平台,让管理人员在办公室就能清晰掌握保护区动态。一旦发现异常情况,如有人非法闯入核心保护区、盗猎者设置陷阱等,系统会立即自动告警,并将异常位置、现场画面等信息精准推送至管理人员移动端。管理人员可第一时间调度附近巡护人员前往处置,真正实现了 “秒级响应”,极大提升了执法效率与保护区安全性。

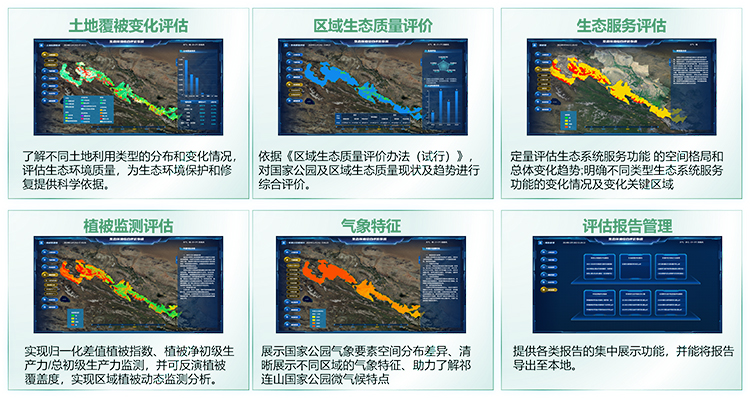

四、生态环境综合评估:从 “单一判断” 到 “多维量化”

传统生态评估模式往往局限于局部区域、单一指标,依赖工作人员现场采样、人工分析,不仅覆盖范围有限,还存在数据滞后、评估维度单一等问题,难以全面反映区域生态环境的整体状况与变化趋势。

而山东达斯特智能自然保护地监管平台通过整合卫星遥感、无人机测绘、地面传感器等多源数据,结合 AI 数据分析模型,构建起涵盖多维度的生态环境综合评估体系,实现了从 “单一判断” 到 “多维量化” 的跨越式升级。其中重点包含土地覆被变化监测评估、区域生态环境质量评价、生态系统服务功能评估、植被监测评估、生态系统碳汇评估等关键内容。

从智能巡护到 AI 监测,从灾害预警到生态环境综合评估,智能自然保护地监管平台正以强大的技术力量推动保护工作模式实现革命性转变。这场从 “人防” 到 “技防” 的变革,不仅大幅提升了保护工作的效率与精准度,更让生态保护朝着现代化、智能化的方向不断迈进,为守护地球生态家园注入了新的活力。