山东达斯特自然保护地智慧监管平台,是响应《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《全国自然保护地发展规划(2021—2035 年)》政策要求,深度融合 5G、物联网、GIS、大数据分析、人工智能等技术打造的科学管理解决方案。

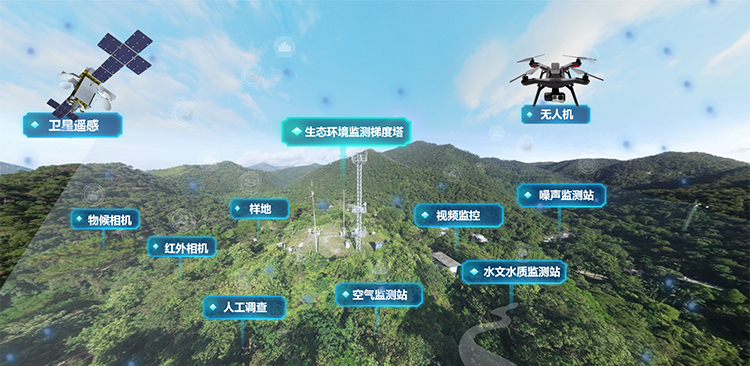

平台以“大数据驱动生态保护”为核心,构建“天空地一体化”监测监管网络,整合卫星遥感、无人机、红外相机、物候相机、生态监测梯度塔等多源设备数据,实现全要素生态感知、多维分析研判、态势综合评估、可视化决策支持,为自然保护地生物多样性保护、人类活动管控、生态环境评估提供全流程技术支撑,助力 2025 年初步建成以国家公园为主体的自然保护地体系,护航 2035 年中国特色自然保护地体系全面建成。

产品定位 PRODUCT POSITIONING

产品功能 PRODUCT FUNCTION

(1)多源数据接入:全维度数据整合

采用协议对接、AI 数据适配、数据导入、人工录入等多元技术,全面接入自然保护地监测观测数据、人工调查数据、卫星遥感及成果数据、外部公开数据(气象、生物多样性等),实现数据清洗入库、质量控制、共享应用全闭环,让分散数据“聚得拢、用得准”。

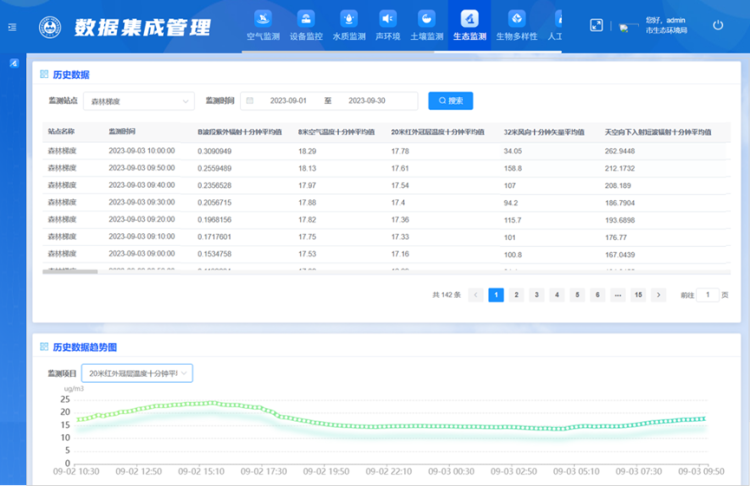

(2)“天空地”监测数据集成管理:全要素覆盖

整合大气、水质、土壤、气象、光合辐射、碳监测、植被生产、生物多样性、水文等生态环境观测数据,搭配视频监控数据、人工调查数据、卫星遥感影像,提供数据查看、统计分析、上传下载、历史趋势图展示等功能,直观呈现保护地生态全貌。

(3)生态环境监测数据综合分析:全景化研判

构建生态环境监测全景图,对关键生态要素展开全时空、高精度动态监测与深度分析,通过多角度、多场景数据呈现,让保护地生态状况“看得见、算得清”,为管理决策提供科学依据。

(4)生态多样性监测监管:精准化保护

打造智能监测网络,实现动植物物种精准识别、分类统计与名录建立,绘制物种分布地图、生物入侵地图、野外调查地图,清晰呈现生态系统多样性状况,为濒危物种保护、生物入侵防控提供技术支撑。

(5)人类活动监管:动态化管控

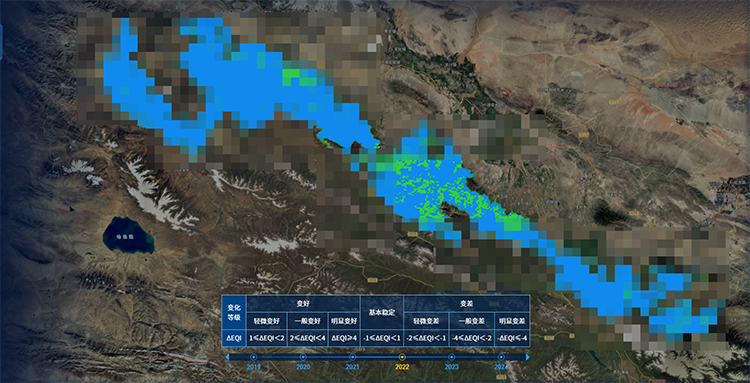

基于卫星遥感、无人机、视频监控技术,监测工矿企业建设、旅游开发、道路修建、居民点扩张等人类活动,统计分析不同时期活动趋势与模式,动态展示演变过程,科学评估对生态环境的影响。

(6)生态环境状况综合评估:智能化输出

内置土地覆被变化监测评估、区域生态环境质量评价、生态系统服务功能评估、植被监测评估、生态系统碳汇评估等专业模型,用户提交输入数据即可自动处理,输出 tiff 格式成果,无需掌握模型原理,精准掌握生态现状与变化趋势。

达斯特自然保护地智慧监管平台,既满足国家对自然保护地分类分级管理、生物多样性保护、生态环境评估的政策要求,又解决传统管理中“数据分散、监测滞后、决策盲目”的痛点;通过“天空地一体化”监测与智能化分析,提升保护地管理效率与科学性,助力管理者实现精准保护、科学治理,为 2035 年自然保护地管理达到世界先进水平提供坚实技术支撑。