深夜,一家镀锌厂的生产车间灯火通明,机器轰鸣,而本应同步运行的污水处理设备却处于“静默”状态。过去,这种偷排行为难以被及时发现。而如今,仅仅几分钟后,市环保局指挥中心的监控大屏上就弹出了红色预警:“XX企业治污设备用电异常!”执法人员立即收到短信通知,随即前往核查。

这一切的变化,都源于一项看似简单却极具威力的技术——环保用电监控系统。它正悄然改变着传统环境监管的格局。

一、传统监管之困:从“人海战术”到“精准狙击”

长期以来,环境监管面临着诸多难题。环保执法人员有限,而监管对象数量庞大,只能依靠“突击检查”和“人海战术”,耗时耗力且效率不高。部分企业甚至会玩起“猫鼠游戏”,检查时开启治污设施,检查后便偷偷关闭。更有甚者,在在线监测设备上动手脚,造成数据失真,导致监管人员取证困难。

这种“被动响应”式的监管,不仅让环保部门疲于奔命,也无法有效遏制环境污染行为。正是在这样的背景下,环保用电监控应运而生,成为破解监管困境的一把关键钥匙。

二、不只是电表:智能监管系统的核心构成

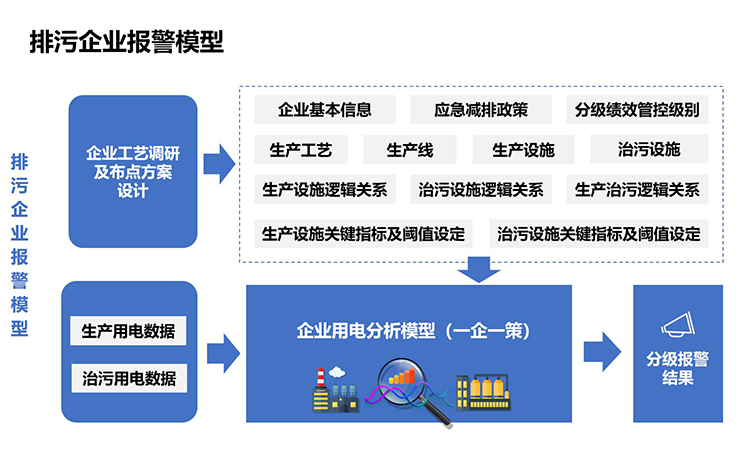

环保用电监控并非简单的电表读数,而是一套集成了物联网、云计算和大数据分析的智能监管系统。它通过实时监测企业生产和治污设施的用电量、电流、电压、功率等参数,构建起一套完整的环保设施运行状况评估体系。

系统的核心在于建立了生产设施与污染治理设施之间的用电量联动模型。就像医生通过心电图来判断心脏健康状况一样,环保部门通过监测企业的“用电心电图”,就能够准确把握其治污设施的运行状态。

三、四步工作原理:数据如何成为监管利器

1、数据采集:安装于关键节点的“感知神经”

在企业的生产总电路和排污治理设施的电路上分别安装山东达斯特智能用电监测模块。这些设备就像分布在关键节点的“感知神经”,能够实时采集用电数据,包括电流、电压、功率、功率因数、电能等多项参数。

采集设备的选择和安装位置至关重要,必须确保能够准确区分生产用电和治污用电,从而为后续分析提供可靠的数据基础。

1)用电核心监测参数

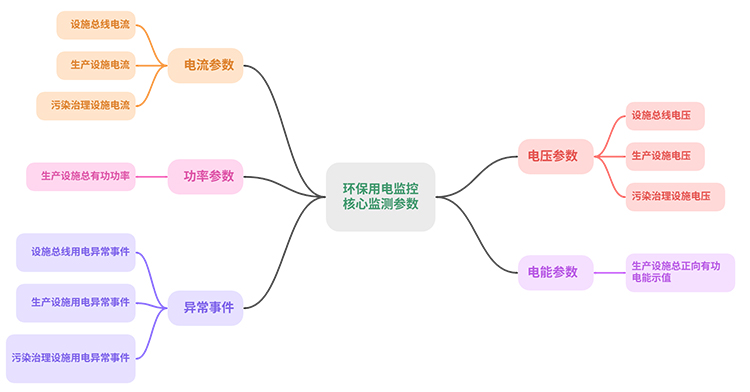

《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》(HJ 212-2025)标准明确了用电监控需采集的关键参数,涵盖电流、电压、功率、电能示值及用电异常事件类型等,具体如下图所示:

•电流参数:

设施总线A相/B相/ C相电流: 反映设施总线A相/B相/ C相电流运行情况;

生产设施A相/B相/ C相电流: 针对生产设施A相/B相/ C相电流的专项监测;

污染治理设施A相/B相/ C相电流: 针对污染治理设施A相/B相/ C相电流的专项监测;

•电压参数

设施总线A相/B相/ C相电压:监测设施总线A相/B相/ C相电压稳定情况;

生产设施A相/B相/ C相电压:生产设施A相/B相/ C相电压专项监测;

污染治理设施A相/B相/ C相电压:污染治理设施A相/B相/ C相电压专项监测;

•功率参数

生产设施总有功功率:反映生产设施总功率消耗情况

•电能参数

生产设施总正向有功电能示值:记录生产设施总正向有功电能累计值

•异常事件

设施总线用电异常事件类型:标识设施总线用电异常情况,采用英文字符表示,“N” 表示无异常,可根据实际情况扩充;

生产设施用电异常事件类型:标识生产设施用电异常情况,编码规则同设施总线;

污染治理设施用电异常事件类型:标识污染治理设施用电异常情况,编码规则统一;

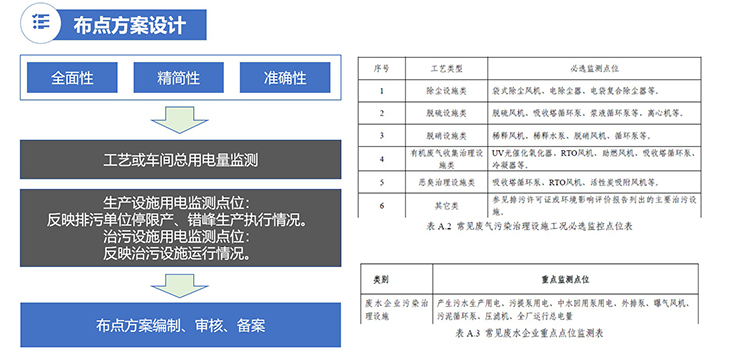

2)关键节点部署安装

在企业关键电路节点部署山东达斯特智能用电监测模块 —— 这相当于为监管装上 “感知神经”。为实现全方位、无死角的用电监测,监控点位按功能划分为三大类,分别覆盖企业整体用电、生产活动与治污行为:

•总用电点位:安装在企业总配电箱或高压进线柜处,配备高精度智能用电监测模块,实时采集企业整体用电负荷(如总电流、总电压、总功率、总用电量)。该点位的核心作用是掌握企业整体用电趋势,判断企业是否处于正常生产周期,同时为生产设施与治污设施用电的 “占比分析” 提供基础数据。例如,若企业总用电量持续处于高位,但治污设施用电量却极低,可能存在 “重生产、轻治污” 的违规嫌疑。

•生产设施点位:针对车间生产线、反应釜、注塑机、高炉、烧结机等核心生产设备,在其专用配电箱内安装电流互感器与智能用电监测模块。这类点位聚焦生产环节的用电细节,通过捕捉单台或某组生产设备的用电波动(如启动时的电流峰值、运行中的功率稳定性),精准判断生产设备是否启动、生产负荷是否变化。比如,某汽车零部件厂的冲压机床用电电流骤升,说明生产线已开启;若电流长期维持在低水平,则可能处于停产或减产状态。

•污染治理设施点位:在脱硫脱硝塔、污水处理曝气池、废气处理塔风机、油烟净化器、固废焚烧炉等治污设施的独立供电回路中,安装智能用电监测模块。这类点位是监管的核心,需重点监测治污设施的 “运行状态” 与 “运行效率”。例如,某污水处理厂的曝气设备用电电流稳定在 50A 时,对应曝气效率可满足污水达标处理需求;若电流降至 20A 以下,说明曝气不足,可能导致污水处理不达标;若电流为零,则直接表明治污设施已关停。

2、数据传输:物联网构建的“信息高速路”

智能用电监测模块采集到的数据通过物联网通信技术(如4G、LoRa等)实时传输到环保用电监控云平台。这条“信息高速路”保证了数据传输的稳定性和实时性,使得监管人员能够随时随地掌握企业治污设施的运行情况。

数据传输过程中采用加密技术,确保数据安全,同时设备具备断点续传功能,即使在网络不稳定的情况下,也能保证数据的完整性和连续性。

3、数据分析:云端大脑的“智能研判”

山东达斯特环保用电监控云平台接收到数据后,通过内置的算法模型进行智能分析。平台会建立企业正常生产时治污设备的用电特征模型,包括:

•用电基线:正常治理条件下的典型用电规律

•启停阈值:设备启动和停止的功率阈值

•关联规则:生产设备与治污设备启停的时序关系

通过对实时数据与特征模型的比对,系统能够准确判断治污设施的运行状态。

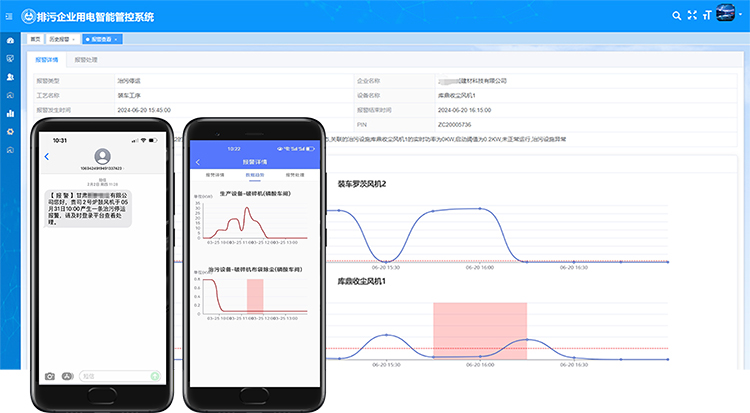

4、智能预警:全天候在线的“监管哨兵”

一旦发现异常情况,山东达斯特环保用电监控云平台会立即触发预警机制,包括:

•未启警情:生产设备运行而治污设备未同步开启

•低效运行:治污设备虽开启但功率明显低于正常水平

•异常停机:生产过程中治污设备异常关闭

•低负荷运行:治污设备运行但企业生产负荷明显偏低

预警信息通过平台、短信、APP等多种方式实时推送给环保执法人员和企业管理人员,实现快速响应。

四、智能化监管:从“人防”到“技防”的变革

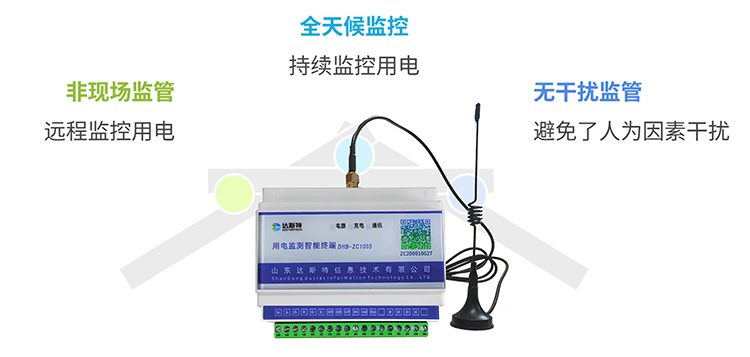

山东达斯特环保用电监控系统实现了环境监管模式的根本转变。其“非现场、全天候、无干扰”的智能化监管特点,有效解决了传统监管方式的痛点。

非现场监管:意味着执法人员无需亲自到场,通过平台就能掌握企业治污情况,大大提高了监管效率;

全天候监控:无论是深夜还是节假日,三类点位始终保持高频采集与监测,彻底解决了 “夜间偷排”“节假日违法” 等监管盲区问题。

无干扰监管:三类监控点位均安装在企业现有电路中,无需改造生产或治污设备,不影响企业正常生产经营,避免了传统检查对企业生产的干扰,同时也减少了执法人员与企业的直接冲突。

结语

环保用电监控如同给环境监管装上了“火眼金睛”,让违法行为无处遁形。它不仅是一种技术手段,更代表了环境监管从传统向现代、从被动向主动、从人防向技防转变的重要方向。

随着物联网、大数据、人工智能技术的不断发展,环保用电监控系统将更加智能化、精准化,成为打赢污染防治攻坚战、推动经济高质量发展的重要力量。在这双“电”眼金睛的注视下,企业偷排超排的行为将难以藏身,我们离天蓝、地绿、水净的美丽中国目标也将更近一步。