从工业时代的烟囱林立,到生态文明建设下的 “绿水青山就是金山银山”,我国环境治理正经历一场深刻的理念与实践变革。尤其在 “碳达峰、碳中和” 目标锚定发展方向后,环境监管已不再是 “事后追责” 的被动应对,而是转向 “源头防控、过程严管” 的主动治理。然而,传统监管模式下,“人海战术” 难以覆盖海量企业,“末端检测” 滞后于污染行为,“证据碎片化” 制约执法效能,这些痛点犹如一道道壁垒,阻碍着环境治理向精细化、智能化升级。

当数字化浪潮席卷各行各业,能否找到一把钥匙,破解传统监管的困局?答案,藏在企业生产与治污的 “电力脉搏” 中。电力,作为工业运行的核心能源,不仅串联着生产线的每一个环节,更记录着治污设施的真实运行状态。以 “电” 为眼,通过技术手段捕捉、分析、解读这份 “电力数据”,一场环境监管的范式革命由此开启。山东达斯特深耕环保用电监控领域,以数字化技术为笔,以实时电力数据为墨,勾勒出 “过程透明、预警及时、多方共赢” 的智慧监管新图景,为我国生态环境治理体系和治理能力现代化提供了极具价值的实践样本。本文将从传统监管的困境出发,深入剖析环保用电监控的技术逻辑与核心价值,探寻其如何重塑环境监管的新范式。

一、环保用电监控:以“电”为眼,重塑环境监管新范式

在“双碳”目标引领的时代浪潮下,一场以数字化、智能化为核心的环境监管变革正在悄然发生。环保用电监控,作为这场变革中的关键技术,正从辅助手段升级为核心抓手,成为各地市推动企业节能减排、构建现代化环境监管体系的“智慧大脑”。然而,要深刻理解其革命性意义,我们必须首先审视它所要颠覆的传统监管模式所面临的困境。

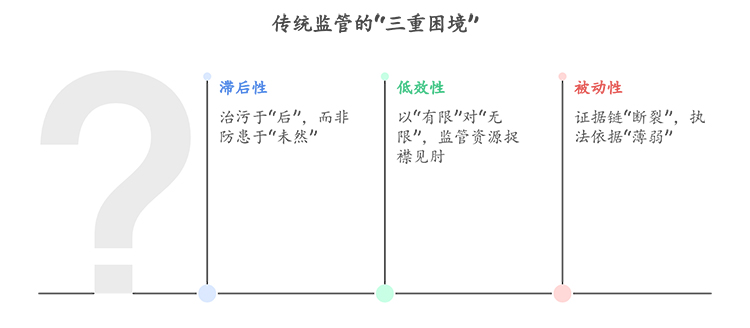

二、传统监管的“三重困境”:滞后、低效与被动

长期以来,我国的环境监管主要依赖于“人海战术”和“末端监测”,这套模式在特定历史时期发挥了重要作用,但随着工业规模的爆炸式增长和环境治理要求的日益精细化,其固有的弊端愈发凸显,形成了难以逾越的“三重困境”:

1、滞后性:治污于“后”,而非防患于“未然”

传统监管的核心是“末端检测”,即通过定期或不定期的人工采样、化验来判定企业排污是否达标。这种模式本质上是一种“结果导向”的亡羊补牢”。当检测数据超标时,污染行为已经发生,对环境的损害已经造成。监管人员无法在污染发生的第一时间介入,更无法预判和阻止潜在的违法排污行为。这种时间上的滞后性,使得环境监管始终处于被动应对的局面,难以实现源头预防和过程控制。

2、低效性:以“有限”对“无限”,监管资源捉襟见肘

面对数以万计、分布广泛的企业,有限的监管执法人员显得杯水车薪。一次全面的人工巡查需要耗费大量的人力、物力和时间成本,且覆盖面极为有限。企业往往可以利用监管的“时间差”和“空间差”,与执法人员“打游击”——检查时设备全开,检查一走便关停治污设施,进行偷排漏排。这种“猫鼠游戏”不仅耗费了巨大的行政资源,更使得大量违法排污行为逍遥法外,严重削弱了环境法规的威慑力。

3、被动性:证据链“断裂”,执法依据“薄弱”

在传统模式下,锁定违法排污行为往往依赖于“抓现行”。然而,瞬间的偷排行为难以捕捉,即便现场发现,企业也常以“设备临时故障”、“正在调试”等借口搪塞。由于缺乏连续、客观的过程数据,监管人员难以形成完整、有力的证据链,导致执法过程中常常面临“取证难、定性难、处罚难”的尴尬境地。这种被动局面,不仅让违法者心存侥幸,也严重影响了环境执法的公信力和权威性。

正是在这样的背景下,环保用电监控系统应运而生,它如同一把精准的“数字化手术刀”,直指传统监管模式的痛点,开启了环境监管的全新篇章。

三、山东达斯特环保用电监控:以“电”为媒,构建智慧监管新体系

山东达斯特作为环保用电监控领域的先行者与深耕者,其研发的环保用电监控系统不仅是对传统技术的简单升级,更是一套集“精准感知、智能分析、协同管理”于一体的综合性解决方案。

其核心优势与作用体现在以下几个方面:

1、核心优势:从“结果推断”到“过程透视”,实现监管的“零时差”与“全透明”

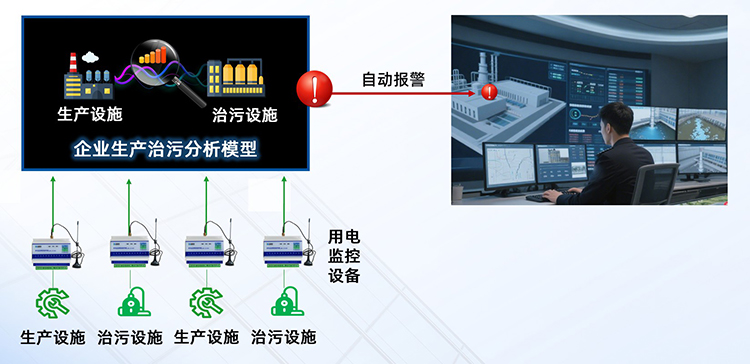

精准感知,构建“用电指纹”:

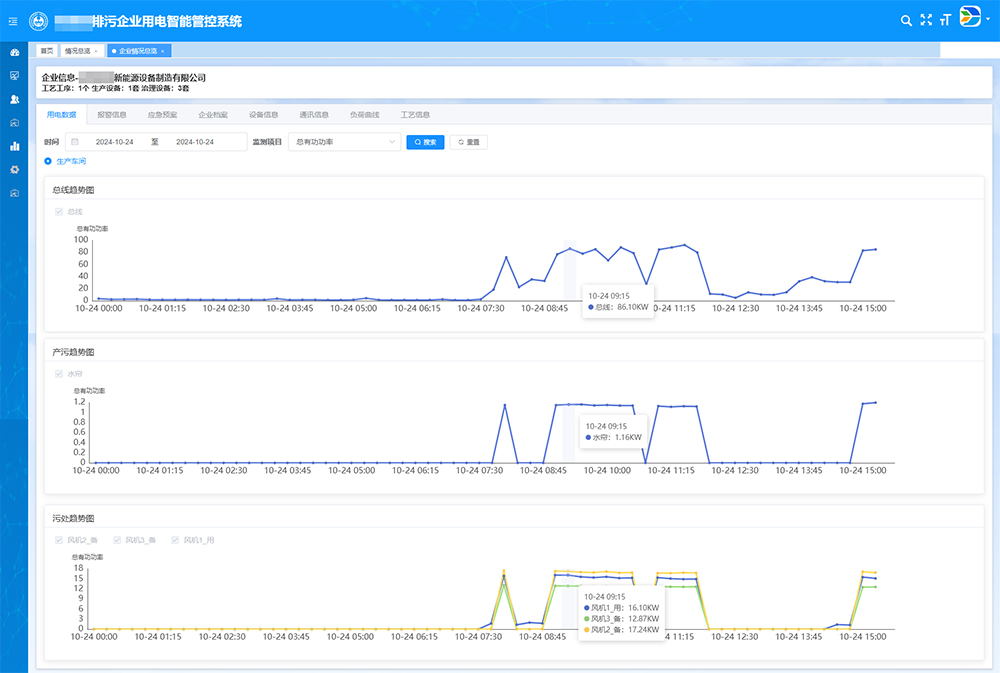

达斯特用电监控系统的核心在于,通过在企业关键的生产设备和治污设施上安装高精度用电监测智能模块,实时采集其电流、电压、功率、电能等关键数据。这些数据共同构成了企业生产与治污活动的“用电指纹”。

达斯特用电监控系统通过比对产污设施与治污设施的“用电指纹”是否同步、匹配,能够瞬间判断治污设施是否处于正常运行状态。例如,当生产线开启(用电量突增)而治污设施未同步启动(用电量无变化)时,系统即可立即判定为“异常运行”,实现了从依赖模糊的排放数据,到直接透视治理过程的根本性转变。

智能分析,实现“自动预警”:

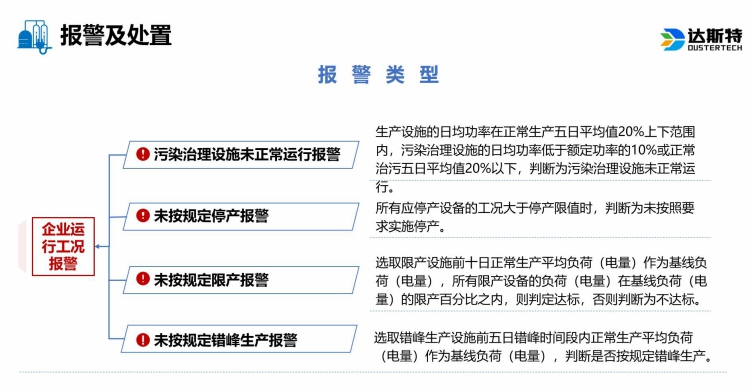

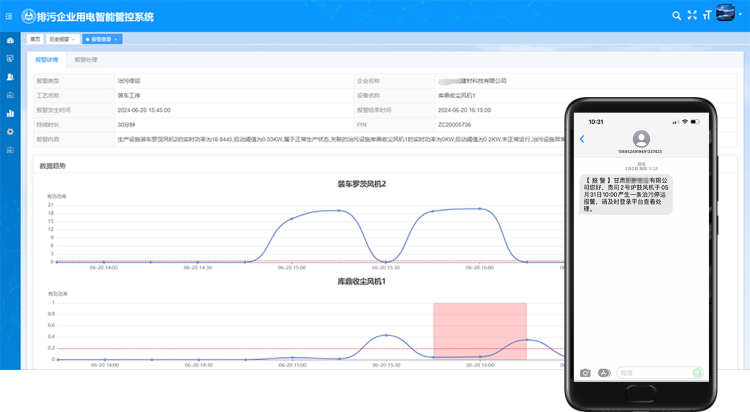

达斯特用电监控系统采集到的海量数据并非简单堆砌,而是通过无线网络实时传输至云端监管平台。平台内置的先进算法模型,能够对数据进行7×24小时不间断的智能分析。它不仅能识别“开与不开”的简单逻辑,更能识别“低负荷运行”、“异常启停”、“运行时长不足”等复杂、隐蔽的违规行为。

一旦发现异常,系统会立即通过平台告警、手机APP推送、短信等方式,自动向监管人员和企业负责人发送预警信息,真正做到了“第一时间发现、第一时间预警、第一时间处置”,将环境风险扼杀在摇篮之中。

2、多维作用:赋能“监管方”与“企业方”,实现多方共赢

●对监管部门:从“大海捞针”到“精准制导”,提升执法效能

监管效率革命:

达斯特用电监控系统将监管人员从繁重的现场巡查中解放出来,通过一张“电子地图”即可掌握辖区内所有企业的治污设施运行状况。监管模式从“人海战术”升级为“重点靶向”,执法人员可以根据系统预警,有针对性地开展现场核查,极大提升了执法的精准度和效率。

执法证据固化:

系统自动生成的用电曲线、运行记录、异常事件报告等,均带有时间戳且不可篡改,形成了完整、客观、连续的电子证据链。这使得环境执法从“口供依赖”转向“数据说话”,有效解决了“取证难”的问题,大幅提升了执法的威慑力和公信力。

宏观决策支持:

通过对区域内企业用电数据的汇总分析,监管部门可以宏观把握区域污染治理设施的总体运行水平、识别高污染、高能耗的集中区域,为制定更加科学、精准的环保政策和产业规划提供数据支撑。

●对企业:从“被动应付”到“主动管理”,促进绿色转型

内部管理“体检仪”:

系统不仅服务于监管,也为企业提供了一个宝贵的自我管理工具。企业管理者可以通过平台实时查看自身治污设施的运行状态,及时发现设备故障、能耗异常等问题,变被动接受处罚为主动进行设备维护和能效优化,降低了运营成本和环保风险。

合规经营“护身符”:

在系统监管下,企业规范运行治污设施成为常态。一旦因不可抗力导致设备异常,系统记录的完整数据也可以作为企业向监管部门说明情况的客观依据,避免了不必要的纠纷,为企业营造了公平、透明的营商环境。

绿色转型“助推器”:

长期的数据积累,能帮助企业分析生产与治污的能耗关系,识别节能降耗的潜力点,引导企业从“要我环保”向“我要环保”转变,主动进行技术改造和绿色升级,实现经济效益与环境效益的统一。

四、结论

山东达斯特环保用电监控系统,通过以“电”为媒的创新方式,成功破解了传统环境监管的“三重困境”,构建了一个“过程透明、预警及时、执法精准、管理高效”的智慧监管新体系。它不仅是打赢污染防治攻坚战的“科技利器”,更是推动企业绿色转型、优化营商环境、实现“双碳”目标的重要基础设施。随着其在全国范围内的深入应用,必将为我国生态环境治理体系和治理能力现代化注入源源不断的强大动力。