一、VOCs减排:从监测到治理,迈向精准化管控新阶段

近年来,随着我国大气污染治理力度持续加大,二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等传统污染物的排放控制取得了显著成效,全国地级及以上城市PM2.5浓度逐年下降,蓝天保卫战成果显著。然而,臭氧污染问题日益凸显,尤其在夏秋季节,已成为京津冀、长三角、珠三角等多地的首要污染物。挥发性有机物(VOCs)作为臭氧和二次有机气溶胶的关键前体物,其减排成效直接关系到臭氧和PM2.5的协同控制,更是“十四五”期间深入打好污染防治攻坚战的核心任务之一。

我国产业结构中,化工、涂装、印刷、橡胶、制药等行业是VOCs的主要排放来源。推动这些行业开展VOCs治理,不仅是环境空气质量改善的内在要求,也是促进产业绿色转型、实现经济高质量发展的重要途径。随着我国经济发展进入新常态,产业结构调整与绿色制造升级成为国家战略,VOCs减排也从最初的末端治理逐渐转向全过程、精细化管控。

二、VOCs治理的紧迫性与政策背景

2010年以来,国家多次修订和出台大气污染防治相关政策,VOCs治理逐渐成为空气质量管理体系的重要组成部分。特别是在《大气污染防治行动计划》(“大气十条”)实施期间,VOCs与SOx、NOx、颗粒物一并被列为防控重点,治理工作进入快车道。2016年新修订的《大气污染防治法》更是首次将VOCs纳入法律监管范畴,为VOCs治理提供了强有力的法律支撑。

“十四五”规划进一步调整了空气质量考核指标,除PM2.5和优良天数比率外,新增“基本消除重度污染天数”目标,并在污染物排放约束性指标中用VOCs替代二氧化硫,与NOx并列成为减排重点,突显了VOCs治理在国家生态环保体系中的战略地位。

三、现有在线监测系统的瓶颈与局限

尽管政策推动不断加码,VOCs治理在实际推进中仍面临诸多技术与管理瓶颈。

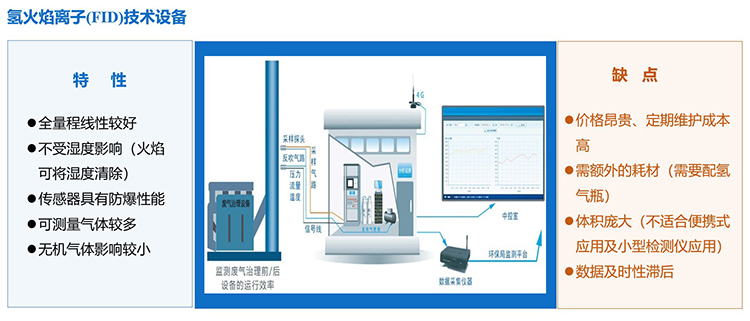

目前广泛采用的基于氢火焰离子化检测(FID)技术的VOCs在线监测系统,因其设备造价高、运维复杂、校准频繁,仅在一部分大型企业安装使用,绝大多数中小企业难以承担。这些企业仍多依赖人工采样与离线分析方式,监管效率低、数据代表性差,难以实现实时和连续监测。

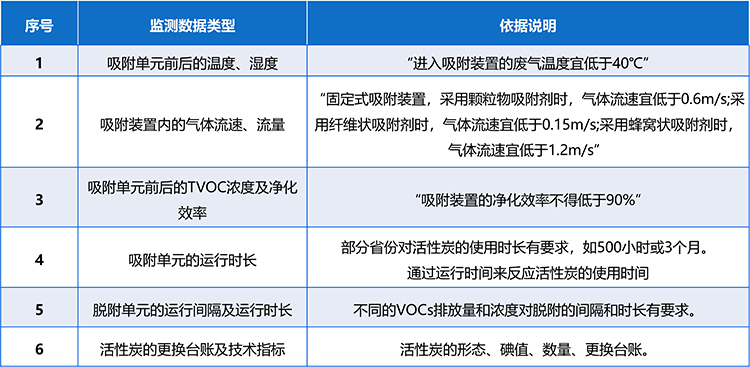

更值得注意的是,现有在线监测多集中于排放口末端,无法全面反映企业真实排放情况。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)要求,活性炭吸附装置需在规范的风速、压差、温度等工况参数下运行,其监测数据才具备参考价值。实践中,部分企业可通过调节风速、绕过治理设施、间歇运行设备等方式规避超标预警,导致监测数据失真,治理效果大打折扣。

此外,VOCs在线监测不能准确测算实际减排量。治理设施性能的提升、无组织排放的泄漏、废气收集效率低下等因素,均无法通过末端监测全面捕捉。系统仅能反映某一时刻、某一位置的浓度情况,既难以评估治理措施的长期稳定性,也无法量化VOCs的实际削减量,严重影响减排政策的科学评估与精准调度。

四、活性炭预警管控方案:创新治理与全程监管

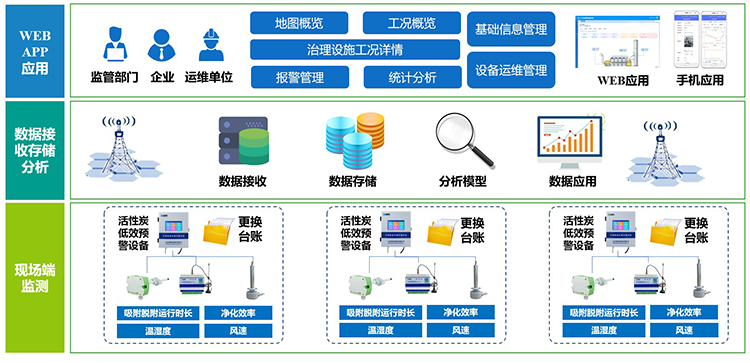

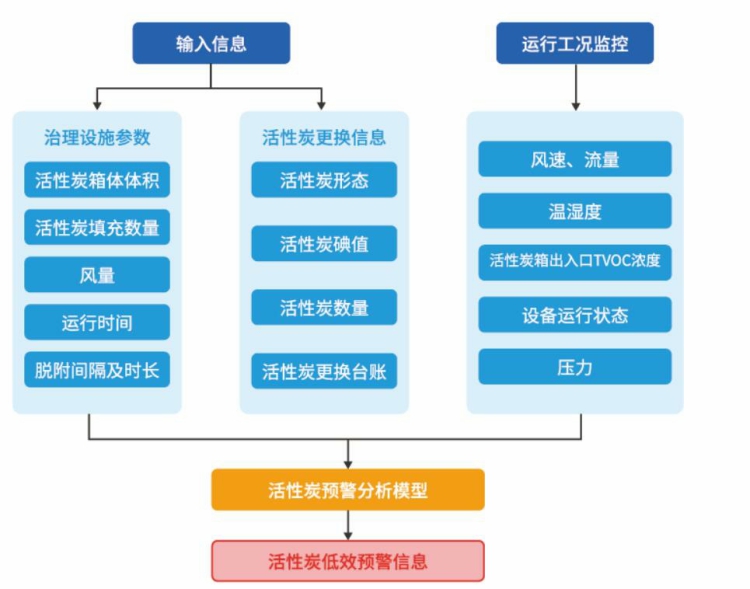

针对传统在线监测系统的不足,以达斯特为代表的环保科技企业推出活性炭预警管控方案,通过对治理设施运行全过程的多参数动态监测,实现从“末端浓度监测”向“治理过程管控”的转变。

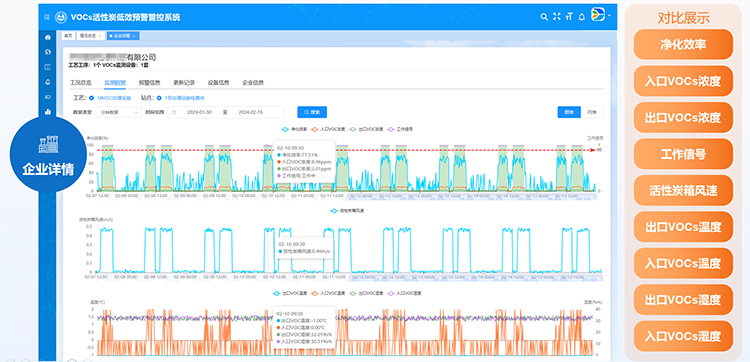

该方案在VOCs治理设施的进出口安装集成传感器,实时采集气体温湿度、流速、系统压差、TVOC浓度、脱附状态等关键参数,并依托“一企一策”分析模型,对治理设施的运行状态与净化效率进行动态评估与预警。该系统具备多项核心功能:

运行规范性与达标研判:

山东达斯特活性炭预警管控方案可自动识别多种异常工况,如入口温度高于40℃、风速过快、压差异常、未按时脱附等,从源头保障治理设施处于合规运行状态;

净化效率动态评估:

山东达斯特活性炭预警管控方案通过前后端TVOC浓度监测,实时计算吸附装置的净化效率,并结合运行时间、吸附量等指标,科学评估减排效果;

活性炭更换科学提示:

根据实际运行数据判断活性炭饱和状态,提示更换时间,避免过早或过晚换碳造成的成本浪费或排放超标;

减排量精准量化:

通过治理效率提升值与排放量变化,可实现企业乃至区域VOCs减排量的准确测算,为政策制定和绩效评估提供数据基础。

山东达斯特活性炭预警管控方案不仅解决了中小企业在成本制约下的治理监测难题,也通过全程数据追踪杜绝了企业违规操作的空间,实现了“远程监测+实时预警+精准治理”的闭环管理。

五、VOCs治理的阶段演进与发展趋势

我国VOCs治理政策与实践大致经历了四个阶段:

起步阶段(2010年以前):仅在石油炼制、焦化、装饰装修等领域零星开展VOCs控制,尚未形成体系;

初步发展阶段(2010–2015年):国家层面首次明确VOCs防控地位,出台多项技术政策并在石化、包装印刷等行业试点排污收费;

体系化落实阶段(2016–2020年):VOCs被纳入《大气污染防治法》,各项治理方案密集出台,“十三五”期间要求VOCs排放总量下降10%以上;

巩固提升阶段(2021年至今):VOCs成为“十四五”约束性指标,治理工作更注重科学性、精细化和全过程管控。

当前,VOCs治理已进入关键提升期。多地通过“一企一策”专项治理、活性炭更换动态管理、园区一体化监控网络建设等方式,推动治理工作走深走实。北京、上海、江苏、广东等地还积极探索VOCs减排量交易机制、绿色绩效评级制度等经济手段,激发企业治污内生动力。

六、推进VOCs减排的建议与展望

未来,为进一步提升VOCs治理效能,建议从以下几方面着力:

强化监测能力建设:推广低成本、高性能的传感器监测技术,扩大中小企业覆盖范围,构建“点—线—面”结合的VOCs监测网络;

实施差异化管控:根据行业特征、企业规模和执行能力,制定差别化治理要求和帮扶政策,避免“一刀切”;

推动数据互联互通:建立区域性VOCs治理设施运行监控平台,实现环保部门、企业、第三方服务机构之间的数据共享与业务协同;

加大科技研发支持:鼓励新型治理技术(如低温催化、生物降解、吸附回收等)的研发与应用,提升处理效率与资源化水平;

完善经济政策工具:建立VOCs减排激励机制,如税收优惠、绿色信贷、排放权交易等,提高企业主动治污的积极性。

VOCs治理已不再局限于简单的末端监测或突击式整治,而是正在迈向全程化、精细化、数据驱动的新阶段。山东达斯特活性炭预警管控方案等创新方案的实施,不仅推动企业由被动监管转向主动管理,也为实现臭氧与PM2.5协同控制、空气质量持续改善提供了坚实支撑。在“双碳”目标引领下,VOCs减排作为大气治理的关键一环,必将迎来更科学、更系统、更高效的发展新格局。