2023年,生态环境部联合中国科学院印发了《全国生态质量监督监测工作方案(2023—2025年)》,方案提出,到2025年,基本建成全国生态质量监测网络,生态质量监督检测业务体系不断完善,生态质量监督检测水平不断提高,主动发现生态破坏问题的能力大幅提升,精准高效支撑生态保护监管。

环境生态监测是通过科学方法对大气、水、土壤、生物等生态要素进行长期观测、数据采集与分析,掌握生态系统状态变化规律、识别环境胁迫因素、评估生态健康程度的核心手段,是生态保护、环境治理与可持续发展决策的 “科学眼睛”。

一、生态监测的主要指标

1、生态监测数据

根据生态监测的类型、目标等,生态监测的指标有所区别。总的来说,生态监测的指标可分为大气、光合辐射、土壤、通量、碳(温室气体)、植被、野生动物、水文水质8 类,具体观测内容如下:

(1)大气环境观测

观测内容:SO2、NOx、CO、03、PM10、PM2.5、空气温湿度、风速、风向、大气压力、空气负氧离子、降雨量、雪深、称重雨雪量等。

(2)光合辐射观测

观测内容:光合有效辐射、太阳总辐射、长波辐射、净辐射、红外表面温度等。

(3)土壤环境观测

观测内容:土壤蒸渗、土壤二氧化碳、土壤水势、土壤热通量、土壤温湿盐、区域土壤水分(区域尺度观测)等。

(4)通量观测

观测内容:二氧化碳通量、水汽通量、感热通量、潜热通量、动量通量等。

(5)碳(温室气体)监测

观测内容:温室气体总量、碳物质循环、二氧化碳轮廓线、土壤二氧化碳。

(6)植被生长观测

观测内容:叶面积指数、NDVI 归一化植被指数、树高、物候、林冠郁闭度、冠层孔隙率、叶平均倾角、树干茎流、树干截流等,以及种群数量、群落分布、林木胸径等。

(7)野生动物监测

观测内容:野生动物种类、数量等。

野生动物数量、种类是区域生态环境好坏较为直接的表征指标,加强野生动物监测可为为地区生物多样性研究提供数据支撑。

(8)水文水质监测

观测内容:水体浊度、水体流速、断面流量、水体温度、水体盐度等等。

2、人工调查数据

包括样方、样线调查数据,动植物物种、生态系统类型、土地利用、人类活动干扰等调查数据。

3、遥感监测数据

包括卫星遥感数据和无人机监测数据。

二、生态监测的数据应用

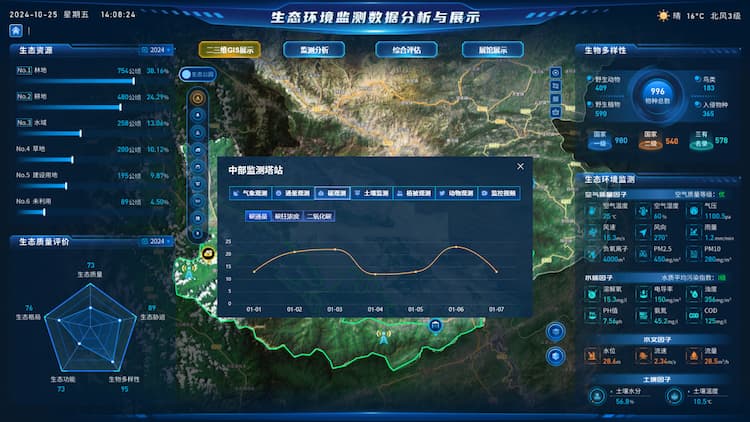

为了更好的发挥生态监测数据的作用,需要相应的软件平台来对其进行管理、分析应用。一般来讲,生态监测数据会有以下几类应用场景。因此相应的,生态监测数据的管理平台可以分为基础数据管理、生态环境评估分析、生态数据可视化几部分。

1、生态数据管理

基础管理主要满足于日常的数据查看、查询、质控、审核、数据或报表导入导出等功能。具体来说,应该包括:

(1)监测数据、调查数据和其他数据进行管理查看、导入导出。

(2)监测数据查看、数据审核、数据分析等操作。

(3)具有数据录入权限的用户可以通过平台提供的数据管理界面,向数据库中添加数据记录、修改已有数据记录、删除数据记录。

(4)各类监测设备的清单,设备的运行状态等。

(5)遥感监测数据进行管理,查看卫星遥感监测数据的数据名称、数据来源、数据格式、数据质量、数据描述、数据上传时间、数据上传人等信息。

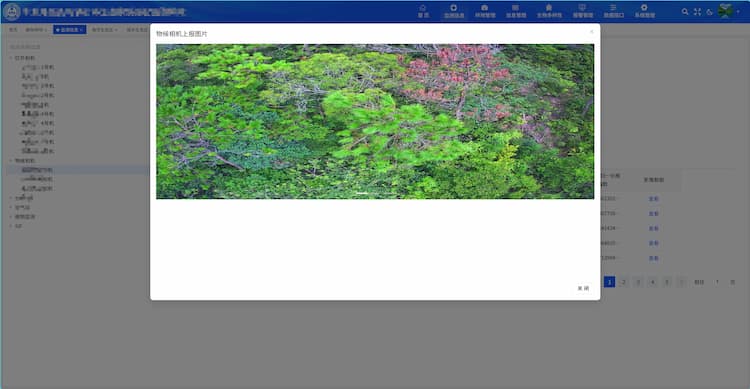

(6)支持红外相机数据、无人机监测数据的导入、导出。

(7)支持生物多样性本地库及动态更新管理,包括纳入生物多样性概况名录和统计,纳入国家/省级重点保护名录、濒危物种、外来入侵等。

2、生态环境评估分析

基于生态环境评估、科学研究等需求,通过各类生态环境评估模型的在线计算分析功能,实现对辖区生态环境的综合评估,包括土地利用情况分析、人类活动监测服务、生态系统服务评估、生态质量评价、植被生产力评估、生态系统碳汇评估等,掌握区域生态环境现状和变化趋势。

3、生态数据可视化

基于决策分析、参观学习等场景,利用二三维地图、可视化图表技术,开展生态监测专题分析展示,以曲线图、柱状图、区域图、散点图、廓线图、数据列表、音视频、图片或图表、三维全景图等形式,实现内容多源的生态环境数据系统化展示与统一分析。