在生态文明建设不断深化的背景下,如何将生态资源的 “绿水青山” 转化为经济发展的 “金山银山”,关键在于建立科学的生态产品价值核算体系。近日,黑龙江省率先出台《黑龙江省水土保持生态产品价值核算指南(试行)》,为黑土区生态保护与价值转化提供了制度支撑,而山东达斯特的生态价值核算与展示平台则以技术赋能,二者共同推动生态价值量化与落地。

1、黑龙江出台核算指南:立足黑土区,填补技术空白

作为全国重要的黑土区,黑龙江省的水土保持工作直接关系到国家粮食安全与生态屏障稳定。“十四五” 期间,该省计划投入 131 亿元治理 3.7 万条侵蚀沟和 1049 平方公里小流域,治理规模与资金投入均创历史新高。然而,生态保护的成效如何量化?治理后的生态价值如何转化为经济收益?这些问题亟需一套科学的核算体系来解答。正是在这样的背景下,《黑龙江省水土保持生态产品价值核算指南(试行)》应运而生,成为全国首个省级水土保持生态产品价值核算技术文件。

生态产品价值核算的重要性不言而喻。它既是衡量生态保护成效的 “标尺”,也是打通生态与经济连接的 “桥梁”。通过量化水土保持带来的固碳释氧、水源涵养等生态效益,能让 “看不见” 的生态价值变得 “可计算、可交易、可增值”,为生态补偿、绿色金融等政策落地提供数据支撑,最终实现生态保护与经济发展的良性循环。

《核算指南》的内容极具针对性与操作性。其核心是构建了涵盖 14 个一级指标、27 个二级指标的核算体系,其中最具特色的是新增 “耕地资源保护” 一级指标及 “侵蚀沟治理减少侵蚀损毁耕地” 等 4 个二级指标 —— 这与黑龙江黑土区耕地保护的核心需求高度契合,实现了从国家通用标准到地方特色指标的精准落地。此外,指南还明确了核算原则(如科学性、客观性)、技术路线(从数据采集到价值输出的全流程)、指标选择方法,并配套提供了参数参考值、数据来源清单及报告模板,相当于为地方政府、企业提供了一本 “操作手册”,让生态价值核算从 “理论” 走向 “实践”。

2、山东达斯特平台:技术赋能,让生态价值 “看得见、用得上”

如果说黑龙江的《核算指南》是生态价值核算的 “制度框架”,那么山东达斯特的生态产品价值核算与展示平台则是实现这一框架的 “技术载体”,二者在目标与实践层面高度契合。

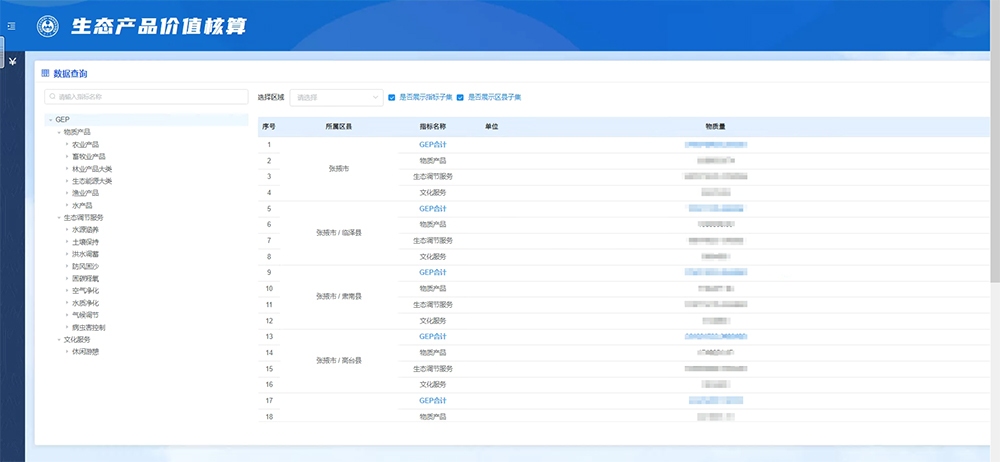

达斯特生态产品价值核算与展示平台以 “核算精准化、展示可视化” 为核心,其核算模块与黑龙江指南的技术要求深度呼应。在数据管理上,平台通过 “填报 - 审核 - 入库” 的闭环流程(基层填报、层级审核、管理员确认)保障数据规范性,这与指南中 “基础数据要求清单” 的严谨性要求一脉相承;在核算模型上,平台涵盖物质产品、调节服务(含水土保持)、文化服务等全要素价值,与指南的 14 项一级指标覆盖范围基本一致,尤其能精准对接 “耕地资源保护” 等特色指标的量化需求。

而展示平台则解决了生态价值 “算出来后怎么办” 的问题。

通过 GEP 全域监测(以热力图、折线图呈现总量与趋势)、指标解构(分析各生态系统价值占比)、跨区域对比等功能,让核算结果从 “数字” 变为 “决策依据”。例如,黑龙江在应用指南核算后,可通过达斯特生态产品价值核算与展示平台直观展示黑土区治理前后的生态价值变化,为生态补偿资金分配、绿色信贷审批提供可视化支撑,这与指南 “推动生态价值交易转化” 的目标形成完美闭环。

3、二者协同:共绘生态价值转化新图景

黑龙江的《核算指南》与达斯特生态产品价值核算与展示平台,虽一为制度规范、一为技术工具,却在 “让生态价值可量化、可转化” 的核心目标上高度统一。指南为核算提供了 “标准刻度”,平台则让刻度测量更高效、结果更易用。未来,随着指南的落地与平台技术的推广,我国生态产品价值实现机制将逐步走向成熟,为 “绿水青山就是金山银山” 的实践提供更多可复制、可推广的样本。