在生态文明建设被提升至前所未有的战略高度的当下,生物多样性保护已然成为全球关注的核心议题。我国积极响应国际号召,将生物多样性保护纳入国家发展战略体系。《关于进一步加强生物多样性保护的意见》(中办发〔2021〕53号)明确提出,要构建完备的生物多样性保护监测体系,完善生物多样性保护和监测信息云平台,健全评估体系。这一政策导向,为生物多样性保护工作指明了方向,也成为诸多科技企业投身相关领域研发的重要驱动力。

与此同时,传统生物多样性监管手段暴露出诸多弊端。以往依赖人工实地观测、标本采集等方式,不仅耗费大量人力、物力与时间,而且在监测范围上存在极大局限性。在地形复杂、环境恶劣的区域,人工监测难以全面覆盖;对于珍稀、濒危物种,过度采集标本甚至可能对其生存造成威胁。此外,人工鉴定过程受专家经验和时间限制,效率较低,无法满足快速获取生物信息、及时应对生态变化的需求。在生物多样性遭受栖息地丧失、气候变化等严峻挑战的大背景下,传统监管方式已难以支撑高效的保护工作开展。

正是在这样的政策指引与现实需求双重推动下,山东达斯特生物多样性大数据监管平台应运而生。它承载着运用创新科技手段,打破传统监管困境,为生物多样性保护工作提供全面、高效、精准解决方案的使命。

1、数据融合,搭建生态 “数字地图”

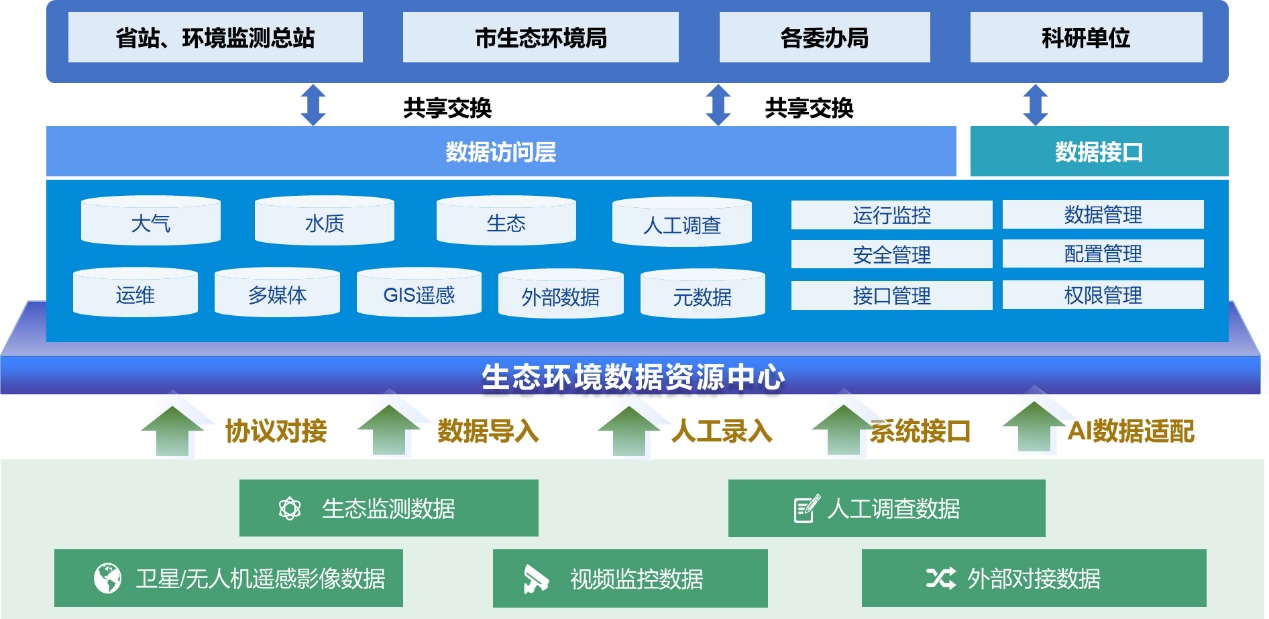

山东达斯特生物多样性大数据监管平台整合了 “空天地” 多元异构数据资源。卫星遥感从高空俯瞰,能清晰呈现大面积生态系统的宏观变化,如森林覆盖面积的增减、湿地的变迁等。地面上,各类监测站点星罗棋布,前端音视频采集设备、环境因子监测设备以及红外相机监测设备等,不断收集着微观层面的生态数据,从动植物的活动影像,到土壤湿度、空气温度等环境参数,事无巨细。这些数据通过平台汇总,经过大数据的深度挖掘,以可视化技术呈现出来,如同为生态系统绘制了一幅实时、动态的 “数字地图”,让科研人员、保护工作者乃至公众,都能直观地了解生态系统的现状与变化。

2、精准识别,解锁物种 “身份密码”

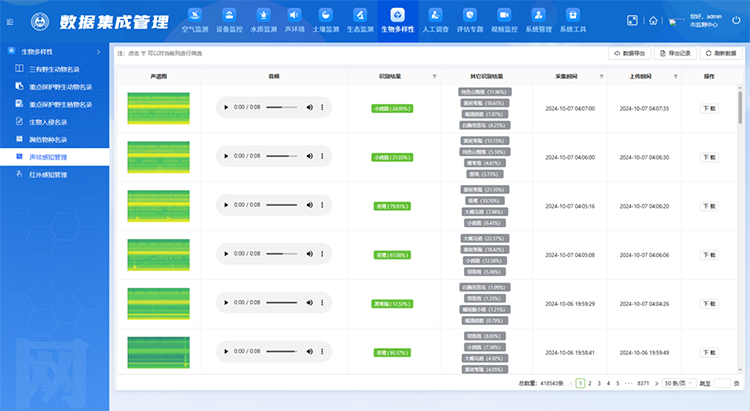

在物种识别领域,该平台展现出卓越的技术实力。山东达斯特生物多样性大数据监管平台运用多模态智能识别技术,将图像识别与声音识别有机融合。以野生动物监测为例,当红外相机捕捉到动物身影时,平台利用深度学习算法,迅速比对数据库中大量的动物图像,精准识别出物种。对于一些通过声音来辨别种类的生物,如鸟类,声波采集器记录下的声音,经声纹识别技术处理,也能准确判定物种身份。

这种精准的物种识别,为生物多样性本底数据库的建立与完善提供了有力支撑,重点保护名录专题、生物入侵警戒名录专题等在平台上得以清晰展示,为生物多样性保护筑牢了基础防线。

3、科学评估,指引保护 “前行方向”

基于联合国《生物多样性公约》的评估框架,山东达斯特生物多样性大数据监管平台构建了科学、全面的生态多样性评估模型。从物种丰富度、物种均匀度到生态系统类型多样性等多个维度,对不同区域的生态多样性状况进行量化评估。通过分析长期积累的监测数据,平台能够敏锐洞察生态系统的演变趋势,预测潜在的生态风险。为相关部门提供科学合理的保护策略建议,如调整保护区规划、开展生态修复工程等,引领生物多样性保护工作朝着更加科学、有效的方向前行。

山东达斯特生物多样性大数据监管平台,正以其强大的技术功能与创新的应用模式,深度融入生物多样性保护工作中,成为守护地球生态平衡的重要科技力量。