自然保护地是维护生物多样性、保存自然遗产、改善生态环境质量的重要载体,在生态系统中发挥着关键作用。然而,随着人类社会的发展,自然保护地面临着诸如非法开垦、盗猎、违规建设等人类活动的干扰与破坏。传统依靠人工巡护、实地调查等监管方式效率低下、覆盖范围有限,难以满足自然保护地现代化管理的需求。在此背景下,借助人工智能技术构建自然保护地人类活动智能监管体系,成为提升监管效能、守护生态安全的必然选择。

一、政策引领:科技与制度的双重护航,构筑生态保护新格局

近年来,国家通过顶层设计、法规完善与技术标准统一,为智慧监管提供了坚实的制度保障,推动生态保护迈向更高水平。

2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,明确提出“构建统一的自然保护地分类分级管理体制”,并要求到2025年初步建成以国家公园为主体的自然保护地体系,2035年达到世界先进水平。文件特别强调“加强信息化与智能化监管能力建设”,明确要求建立“天空地一体化”监测网络,为自然保护区人类活动监管平台的研发与应用提供了直接政策依据。

2020年12月生态环境部也发布了《自然保护地生态环境监管工作暂行办法》,切实履行生态环境部 “组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法” 的职责,全面做好自然保护地生态环境监管工作。

此外,生态环境部联合多部门持续开展“绿盾”自然保护地强化监督专项行动,将国家级风景名胜区纳入监管范围,并通过升级监管系统完善问题台账管理功能,形成“遥感发现—地面核查—监督执法”的闭环管理体系。

政策还推动多部门协同机制的建立。例如,2019年“绿盾”专项行动部署会议明确提出,需通过遥感监测与实地核查常态化,解决保护地边界不清、权责不明等问题。这一机制有效遏制了保护区内工矿开发、旅游扩张等违规行为,2023年国家级自然保护区新增人类活动问题总数和面积实现“双下降”,生态破坏趋势得到根本扭转。

2021年2月国家生态环境标准《自然保护地人类活动遥感监测技术规范》的出台,则进一步规范了自然保护地人类活动遥感监测工作。这些政策文件为自然保护地人类活动智能监管体系的构建提供了明确的指导方向与坚实的政策保障 。

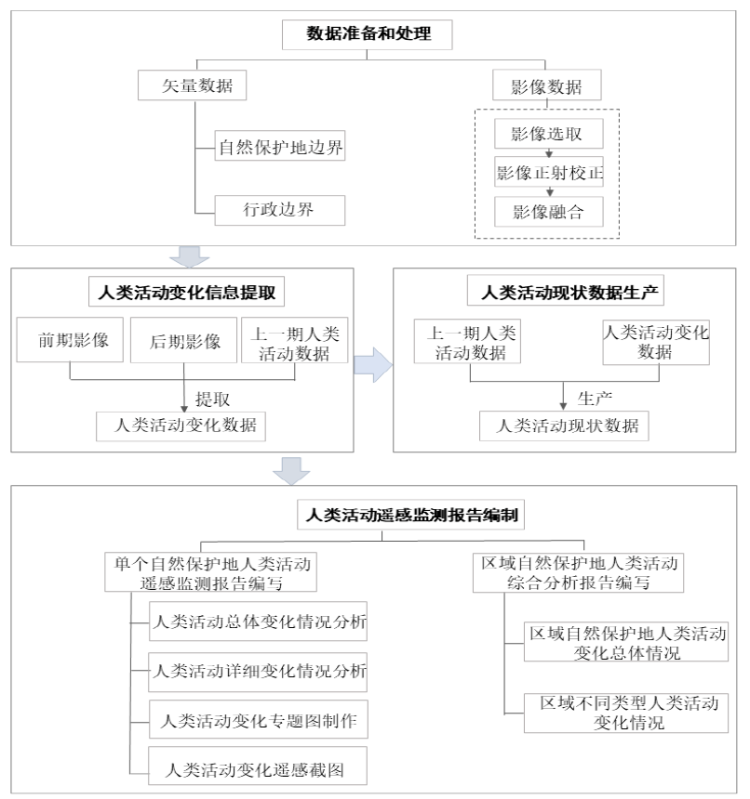

二、人类活动遥感监测体系构建

人类活动遥感监测体系是自然保护地智能监管的重要基石。该体系以卫星遥感为核心,整合多种分辨率、多光谱段的卫星资源,对自然保护地进行周期性、大面积扫描。通过对不同时相卫星影像的精确比对,能够敏锐捕捉土地利用变化、植被覆盖改变等与人类活动相关的迹象。例如,利用高分辨率光学卫星影像,可清晰辨别自然保护地内建筑物的新建、扩建,以及道路的延伸等情况;借助合成孔径雷达卫星影像,即便在云雾遮挡、夜间等复杂条件下,也能有效探测地形地貌变化,识别潜在的非法工程活动 。

同时,该体系融入无人机遥感监测作为补充。无人机可依据指令灵活穿梭于自然保护地内部,针对重点区域、疑似问题点开展低空、近距离监测。搭载高分辨率相机、多光谱成像仪等设备,无人机能够获取更为细致的地面信息,如小型非法养殖场的搭建、珍稀植物分布区域内的人为干扰痕迹等。通过实时回传数据,与卫星遥感数据相互印证、补充,构建起全方位、多层次的人类活动监测网络 。

三、自然保护地人类活动监管平台

为整合各类先进技术,实现对自然保护地人类活动更高效、精准的监管,自然保护地人类活动智能监管平台应运而生。该平台以卫星遥感、无人机监测、传感器网络等多种数据源为基础,运用图像识别、深度学习等人工智能算法,对采集到的数据进行综合分析与处理,为自然保护地管理部门提供一站式的监管解决方案。

(一)多源数据汇聚与整合

自然保护地人类活动智能监管平台具备强大的多源数据汇聚能力。它不仅依赖遥感监测技术获取大面积、周期性的自然保护地影像数据,还广泛整合来自无人机监测、地面传感器网络以及实地巡查等多渠道信息。平台将这些格式各异、来源不同的数据进行标准化处理,统一存储于数据库中,构建起全面、详实的数据基础,为后续精准分析与决策提供有力支撑。

(二)基于遥感及多技术融合的人类活动精准识别

遥感监测技术在人类活动识别中发挥关键作用。通过对不同时期高分辨率卫星影像的对比分析,平台能够精准识别土地利用变化,快速定位非法开垦农田、违规建设项目等人类活动迹象。例如,利用多光谱影像数据,可清晰区分植被、水体与建筑物等地物类型,借助先进的影像解译算法,有效识别新增建筑轮廓。同时,平台融合图像识别、声音识别等技术。在野生动物栖息地,红外相机捕捉到的图像结合图像识别算法,能准确判断是否有可疑人员或非法捕猎工具;声音传感器监测到的电锯声、枪声等异常声响,通过声音识别技术,及时锁定偷伐、盗猎等非法行为,极大提升人类活动识别的准确性与及时性。

(三)数据分析与决策支持

利用地理信息系统(GIS)技术,将人类活动信息与自然保护地的地理空间数据相结合,分析人类活动在不同区域的分布特征。确定非法开垦、盗猎等活动的高发区域,以及生态旅游的热门区域,为资源配置和保护策略制定提供参考。

(四)生态影响评估

分析人类活动对自然保护地生态系统的影响。评估非法开垦、盗猎等活动对生物多样性、植被覆盖、土壤质量、水资源等方面的破坏程度。例如,研究非法捕猎导致野生动物种群数量减少对生态系统食物链的影响;分析非法开垦造成的植被破坏对水土流失和土壤肥力的影响。

(五)问题核查与台账管理

针对监测到的人类活动问题,平台为管理人员提供便捷的问题核查工具。平台自动生成问题台账,详细记录问题发现时间、地点、类型、核查情况以及处理结果等全流程信息。这不仅方便管理部门对问题进行跟踪与统计分析,还为后续执法工作与保护成效评估留存完整资料,确保自然保护地人类活动监管工作的规范化与精细化。