达斯特聚焦自然保护地监测与监管的技术革新,核心围绕 “多元监测技术融合” 与 “智慧监管平台构建” 两大维度,以当前自然保护地监测的技术体系、数据处理逻辑及监管目标,为自然保护地的监管贡献一份力量。

一、构建 “天空地一体化”监测网络,实现多源监测

突破传统单一手段,形成“天-空-地”多技术协同的立体监测体系,覆盖宏观大范围观测与微观精准探测,各技术模块功能与应用场景明确:

1、遥感监测技术:宏观与局部的精准互补

卫星遥感

以“大范围、周期性、长时序”为核心优势,通过卫星搭载的多光谱传感器,获取自然保护地植被覆盖度、土地利用类型、森林面积、湿地分布、水体变化等宏观生态信息。例如,利用多光谱卫星影像可快速识别不同植被类型的空间分布,且不受地形、气候限制,能实现对保护地的周期性 “生态体检”,为长期生态变化研究提供基础数据支撑。

无人机遥感

聚焦“小范围、高精度、应急响应” 场景,通过低空飞行搭载高分辨率相机、多光谱传感器,捕捉局部区域的植被生长状况、地形地貌细节及野生动物活动痕迹。适用于重点区域(如濒危物种栖息地)的精细化监测、突发事件(如森林火情、湿地退化)的快速响应,同时可作为卫星遥感数据的补充与验证手段,解决卫星影像分辨率不足或云层遮挡导致的数据偏差问题。

2、微观生态要素的精准捕捉,实现地面精准监测

样地调查

通过设置固定样地,对植物、动物、土壤等要素进行定期实地调查。植物监测涵盖种类、数量、高度、胸径、盖度等指标;动物监测采用样线法、样点法记录物种、数量及活动痕迹。该方法能获取高精度生态本底数据,但需投入大量人力物力,适合长期定位观测与数据积累。

生态定位观测

建立固定生态观测站,配备气象、水文、土壤等专业仪器,对气温、降水、风速、土壤湿度、土壤养分等参数进行长期连续监测。数据可用于研究生态系统物质循环、能量转换规律,为保护地生态功能评估提供基础支撑。

红外相机监测

以 “低干扰、自然状态记录” 为特点,在保护地内布设红外相机,通过动物活动触发拍摄,监测野生动物的种类、数量、活动规律及分布范围。相较于人工巡查,能减少对动物的惊扰,获取其在自然状态下的行为数据,但监测范围局限于相机覆盖区域,需定期回收与处理数据。

声音监测:

利用声音传感器或录音设备,记录保护地内动物叫声、鸟鸣等声音信息,通过声音特征分析识别动物种类、判断活动状态与行为模式。该技术为野生动物监测提供了非视觉化手段,尤其适用于植被茂密、人员难以抵达的区域,拓展了生物多样性监测的维度。

3、实现监测数据的实时化、高效化

传感器网络

在保护地内布设温度、湿度、光照、水质等各类传感器,形成互联互通的传感网络。传感器实时采集环境数据,通过无线通信技术(如 LoRa、NB-IoT)传输至数据中心,实现对生态环境的实时监测与异常预警(如水质突变、温度骤降等),解决传统人工采集 “滞后性” 问题。

移动数据采集

结合手持终端(平板电脑、智能手机)与地理信息系统(GIS)技术,工作人员可在野外现场完成数据录入、上传与定位标注,涵盖样地调查数据、巡护记录、突发事件报告等。该方式大幅提升数据采集效率与准确性,避免了传统纸质记录的二次录入误差。

二、数据处理与集成:从 “分散采集”到 “统一管理”

多元监测技术产生的多源数据(遥感影像、传感器数据、人工调查记录等)需通过标准化处理与集成,形成可复用、可共享的数据集,核心流程包括数据汇聚、标准化处理与共享机制构建:

1、多源数据集成整合

通过协议对接、数据导入、系统接口、网络爬虫等技术手段,整合各类监测数据:涵盖地面观测数据(气象、水文)、人工调查数据(样地记录、巡护信息)、遥感影像数据(卫星、无人机)、监测成果数据(生态评估报告)及外部关联数据(如周边区域气象数据)。同时建立系统中心数据库,明确数据建设标准与集成规则,解决不同技术手段数据格式不统一、口径不一致的问题,实现 “一次采集、多端复用”。

2、数据共享与服务

根据自然保护地管理的跨部门需求(如生态环境、林草、科研机构),建立标准化数据接口与共享机制。例如,将野生动物监测数据对接至 “三有野生动物名录”“重点保护野生动物名录” 查询系统,方便管理人员快速检索物种分布与保护级别;同时为科研机构开放数据权限,支撑生态保护相关研究,打破 “信息孤岛”。

三、自然保护地智慧监管目标:以数据驱动高效监管

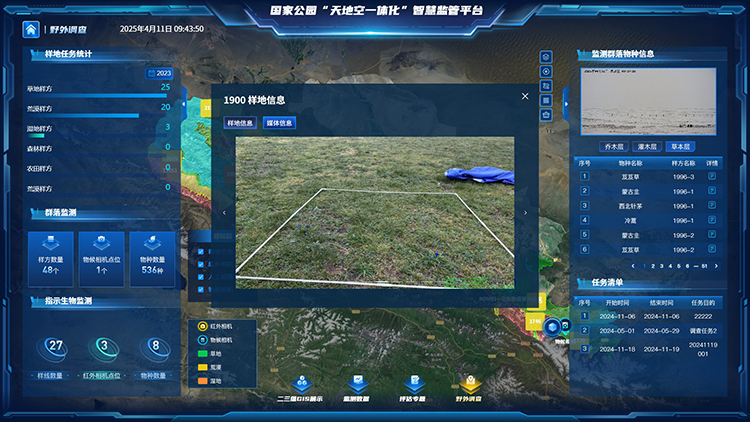

山东达斯特自然保护地智慧监管平台是多元监测技术的核心应用载体,围绕 “数据 - 管理 - 应用” 构建闭环,实现从 “被动监测” 到 “主动监管” 的转型,具体目标包括四大维度:

1、多源数据汇聚共享:构建统一数据底座

山东达斯特自然保护地智慧监管平台通过整合各类监测数据,建立覆盖空气、水质、声环境、土壤、生态、生物多样性的全方位数据库,并形成标准化数据体系。平台支持手工监测数据、样方调查数据、多源卫星数据等的统一接入,同时提供数据查询、导出、关联分析功能,满足管理部门、科研机构等不同主体的数据需求。

2、业务导向的闭环管理:聚焦问题解决与流程优化

山东达斯特自然保护地智慧监管平台以保护地实际业务需求(如观测站运行、生态评估、违规行为查处)为核心,针对不同数据的频次、样式、容量差异,设计个性化的数据管理功能,包括数据查看、统计分析、质量控制(如异常数据筛选与修正)。同时建立 “问题发现 - 推送 - 处理 - 反馈” 的闭环机制,例如通过监测数据识别植被退化、野生动物异常活动等问题后,自动推送至对应管理部门,跟踪处理进度,确保监管无遗漏。

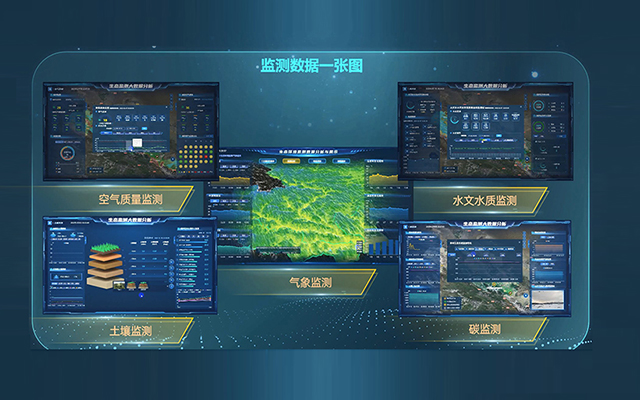

3、可视化展示:适配多场景应用需求

山东达斯特自然保护地智慧监管平台以二三维一体化 GIS、大数据图表为核心载体,针对不同受众设计差异化展示形式:面向决策层提供生态质量指数(EQI)、生境质量、土壤保持量等核心指标的图表化分析,辅助政策制定;面向参观学习与科普教育,通过三维场景还原保护地生态景观,直观呈现物种分布与生态功能;面向科研人员,提供原始数据与分析工具,支撑深度研究。

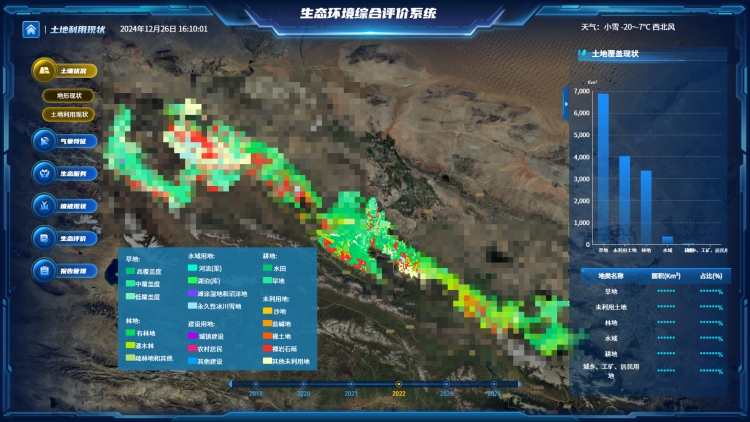

4、生态质量评估:纳入高分数据,实现科学量化

山东达斯特自然保护地智慧监管平台将高分卫星监测数据、生态评估成果数据、外部气象数据等纳入平台,构建空间化、图表化的评估体系。可实现区域生态环境质量评价、土地利用评估、生态系统服务评估、植被监测评估、生态系统碳汇评估等多维度量化评估。例如,通过开发的自动化评估模型(如基于 Python 的生态质量指数计算模型),用户仅需上传输入数据,即可生成 TIFF 格式的成果数据,且成果可与 GIS 结合可视化展示,为保护地生态修复与管理成效评估提供科学依据。

四、核心技术特色与应用价值

1、技术融合性

打破 “天 - 空 - 地” 技术壁垒,实现卫星、无人机、地面设备的数据互补,既覆盖宏观生态格局,又精准捕捉微观生态要素,解决传统监测 “要么范围不足、要么精度不够” 的痛点。

2、智能化处理

通过自动化模型(如生态评估模型)与标准化流程,降低数据处理门槛,无需用户掌握复杂模型原理即可获取分析成果,提升数据应用效率。

3、监管实用性

智慧平台紧扣保护地管理需求,从数据采集到问题闭环,形成 “监测 - 分析 - 决策 - 反馈” 的完整链条,推动自然保护地监管从 “经验驱动” 向 “数据驱动” 转型,为生态保护的精准化、科学化提供技术支撑。