一、什么是环境非现场监管

环境非现场监管是新时代环境治理的重要创新模式,核心是通过 “数据跑路” 替代 “人员跑腿”,依托信息化、智能化技术手段,打破时空限制,对企业环境行为进行 “全天候、全流程、无接触” 的动态监测与监管。它区别于传统 “上门检查、抽样检测” 的现场监管模式,更强调 “事前预警、事中干预、事后追溯” 的闭环管理,旨在提升监管效率、降低监管成本、减少对企业正常生产的干扰,同时实现对环境风险的精准防控。

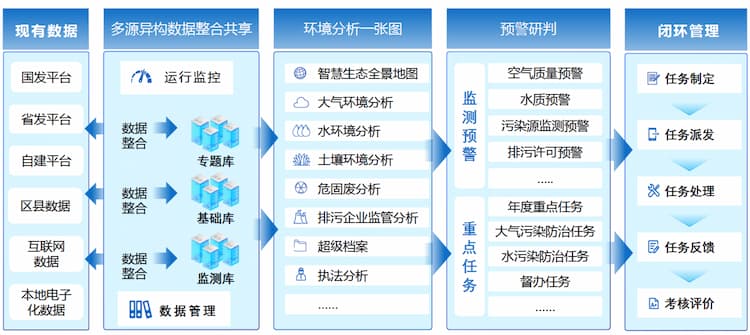

环境非现场监管需围绕 “数据从哪来、怎么用、如何落地” 构建全流程体系,运行流程可分为“数据采集 — 智能分析 — 预警派送 — 闭环管理”几大环节。

相较传统执法模式,非现场执法具有诸多优势。当前基层生态环境执法力量普遍不足,非现场执法可以大幅提高监管覆盖面,使有限的执法资源发挥出更大的监管效能。同时,非现场执法可以通过技术手段固定证据,有助于减少人为干预,能有效避免执法随意性问题。此外,非现场执法能实时掌握企业排污情况,还能通过数据分析预判环境风险,有助于推动生态环境治理向精准化、智能化方向转型升级。

二、非现场监管的建设依据

2021年1月6日,生态环境部发布《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》明确要求“大力拓展非现场监管的手段及应用,将其作为日常执法检查的重要方式。以自动监控为非现场监管的主要手段,推行视频监控和环保设施用水、用电监控等物联网监管手段。”用电监控这种物联网技术能有效推进环境保护执法方式向优化环境保护执法方式提高执法效能方向转变。

2022年2月29日,生态环境部印发《关于加强排污许可执法监管的指导意见》的通知(环执法〔2022〕23号),通知明确要求“将非现场监管作为排污许可执法监管的重要方式,完善监管程序,规范工作流程,落实责任要求。建立健全数据采集、分析、预警、督办、违法查处、问题整改等排污许可非现场执法监管机制。依托全国排污许可证管理信息平台开展远程核查。加强污染源自动监控管理,推行视频监控、污染防治设施用水(电)监控,开展污染物异常排放远程识别、预警和督办。”用电监控这种物联网技术是非现场监管的重要手段。

《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》明确指出,实施国家环境守法行动,实行排污单位分类执法监管,大力推行非现场执法,加快形成智慧执法体系。

三、企业端需要补哪些欠账?

环境非现场监管的核心是需要通过物联网、AI等技术实现对企业环保运行情况的实时、在线的监测监控,通过这些数据的智能分析主动识别发现企业的环境问题,作为现场监察执法的线索来源。

因此,扩大排污单位监测网络覆盖范围、提升在线监测系统智慧化水平,是目前企业端需要补的欠账。下面介绍几类目前主流的、应用效果良好的非现场监管手段。

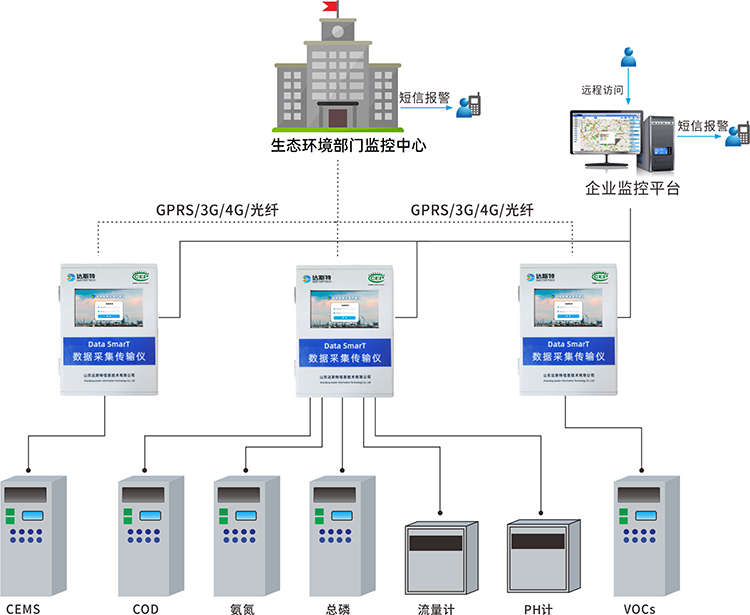

1、排污单位自动监测设备动态管控

自动监测设备动态管控是现有污染源自动监控系统的扩展,即从传统的只监测“末端排放数据”向“末端排放数据、分析仪表工作参数、分析仪表运行状态”三同时监控转变,通过这种方式可以有效发现通过分析仪表调整弄虚作假的行为。

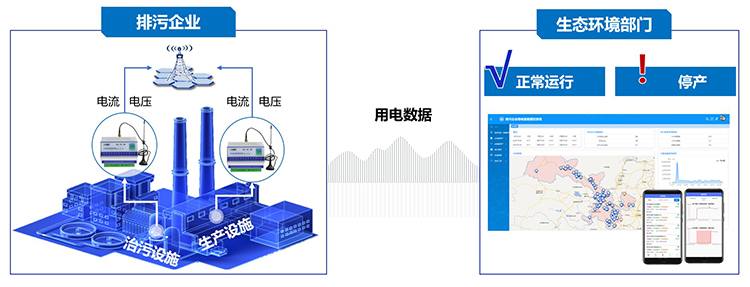

2、中小企业环保用电监测

对于未安装污染源自动监控系统的中小企业,环保用电监测是一种高效的非现场监管手段。

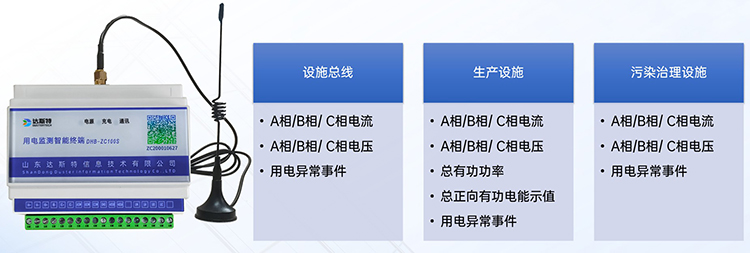

在排污企业关键生产、治污设施上安装山东达斯特环保用电监测智能模块,用于电流、电压、功率、用电量等的测量计量。并将采集数据上传到环保用电智能管控平台。可在不影响企业正常生产的情况下安装部署。通过企业生产环节、治污环节用电信息,智能分析排污企业生产过程的规范性、合理性,有效解决中小排污企业监管困境,为大气污染防治、排污企业精准执法提供强有力的支撑。

3、涉VOCs企业活性炭低效监测

针对涉VOCs排放企业活性炭长期不更换、填充量不足、以次充好的问题,可采用山东达斯特活性炭低效监测预警方案。

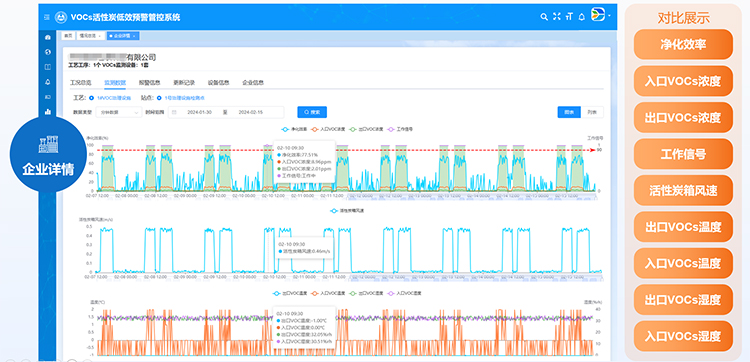

通过对VOCs治理设施(活性炭箱)的运行工况(进入气体温湿度、运行状态、气体流速、前后压差等)和净化效率监测,来识别发现VOCs治理设施运行不规范、活性炭低效失效等问题,为企业活性炭更换和规范运行提供提醒,为生态环境主管部门的差异化管理提供线索。从而实现对企业VOCs治理的精细化、非现场监管。

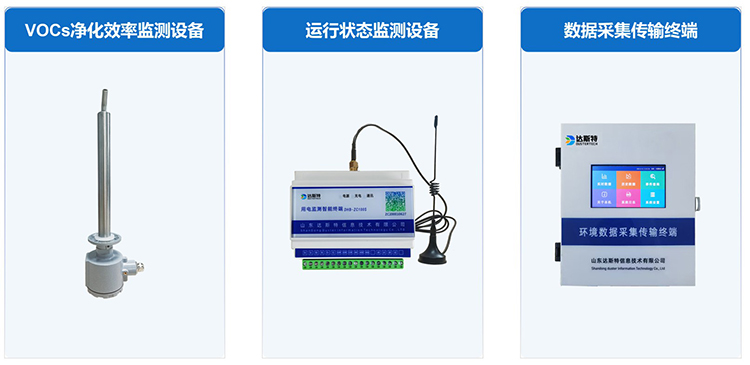

在VOCs治理设施上安装VOCs工况监测系统。VOCs工况监测系统采用分体式设计,分别安装于治污设施进气端和出气端,设备内含多种高精度的工况环境和气体分析传感器,可监测活性炭箱前后端的VOCs浓度及差值、压力、气体温湿度、吸附风机和脱附风机的运行状态,内置波形拟合算法和4G传输模块,可实时运算治污设施的净化效率,并将以上数据通过数据采集传输终端发送到上位机平台。