生态环境非现场监管的核心在于依托自动监测数据精准识别企业排污异常,然而现实中,部分地区却陷入 “数据线索多、核查准确率低” 的困境。某市生态环境执法部门对 200 余条自动监测异常线索核查后发现,超九成研判不准确,某热电公司甚至出现停炉状态下被判定为污染物超标的荒诞情况。此类现象暴露出自动监测异常数据分析研判体系的短板,亟待系统性优化。

当前,自动监测数据已成为生态环境非现场监管的 “主力军”,其中用电监测监控作为生产及治理设施工况监控的重要手段,发挥着不可替代的作用。2025 年 7 月生态环境部办公厅印发的《关于严格规范生态环境行政检查 大力提升执法质效的通知》明确提出,要充分利用用电等监控手段,实现设备开停有数、治污效果可查。

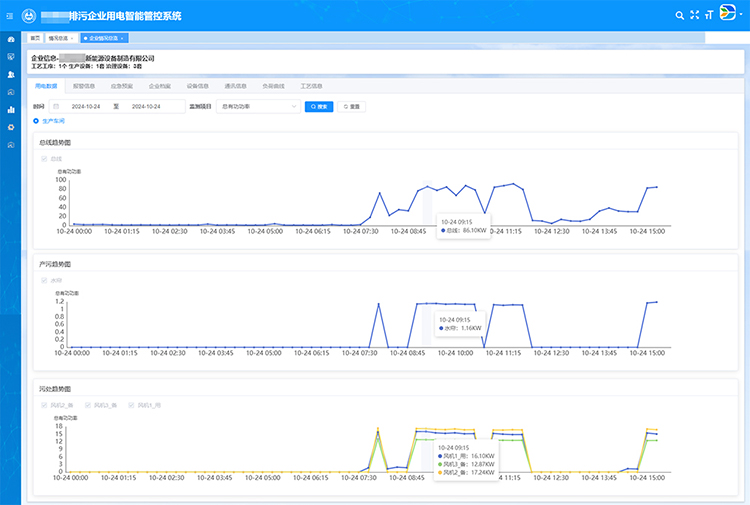

实践中,用电数据能实时反映企业生产设备、治污设施的运行状态 —— 例如,若企业排污口监测数据显示超标,但对应时段治污设备用电曲线呈零值或低谷,往往暗示设备未正常运行,为异常数据的真实性判断提供关键佐证。

某市 2024 年通过在线监测发现的 822 个环境问题中,用电监测与污染源在线监测等手段协同发力,共同推动现场检查频次下降超 30%,印证了技术融合赋能监管的显著成效。

但部分地区因研判能力不足,未能有效整合用电监测等多维度数据,仅依赖单一排污数据下结论,导致大量无效数据流入核查流程。例如,某地将设备调试期间的超标数据列为线索,却忽略了同期用电数据显示的 “设备未启动” 状态,最终造成现场核查资源的浪费,背离了非现场监管 “降频提效” 的初衷。

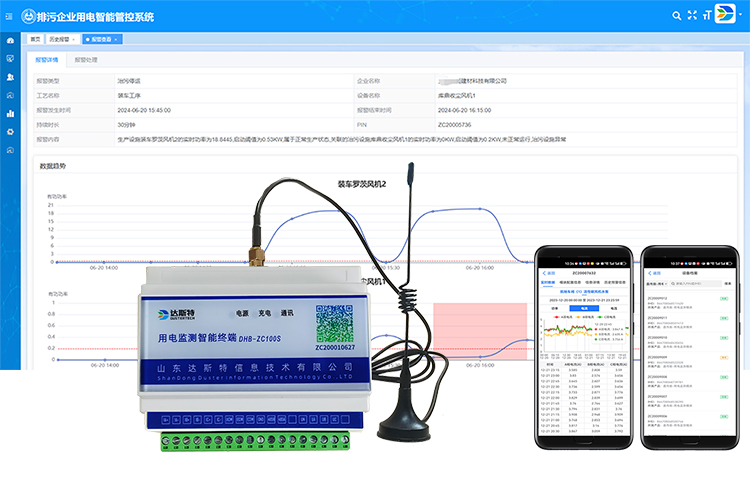

破解这一困局,需从机制革新与技术赋能两方面发力,而山东达斯特用电监测等多源数据的深度应用,正是弥补体系短板的关键。在机制建设上,应打破 “数据达标即合规” 的简单化研判逻辑,将用电等工况数据纳入研判标准。

技术赋能则为多源数据融合分析提供硬核支撑。各地可借鉴此思路,结合化工、火电等重点行业特性,将用电数据与排污数据、视频监控等多维信息纳入智能识别模型。例如,当系统捕捉到排污数据超标时,自动联动用电数据核查治污设备是否正常运转,若发现 “超标数据与设备停机用电特征并存”,则直接标记为无效线索,从源头减少无效核查。

自动监测数据的生命力在于精准应用,而用电监测等多维度数据的深度融合,正是弥补研判体系短板的关键。唯有构建 “专业机构主导综合研判、智能模型融合多源数据、执法部门靶向核查” 的闭环体系,才能让数据真正成为生态环境监管的 “千里眼”,在减少无效执法的同时,筑牢污染物排放的 “防控网”。