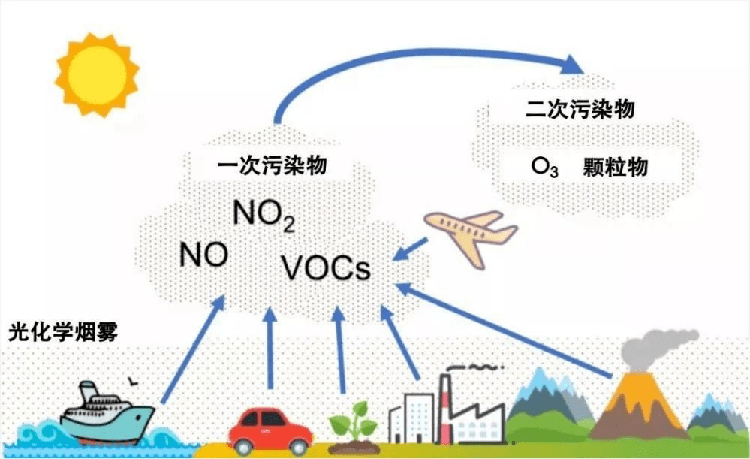

当某化工园区的活性炭吸附装置突然发出预警,屏幕上跳动的净化效率数值跌破 90% 红线时,企业环保负责人立刻收到了系统推送的换碳提醒。这一幕并非偶然,而是我国挥发性有机物(VOCs)治理进入精细化阶段的生动写照。作为形成 PM2.5 和臭氧的重要前体物,VOCs 治理已成为打赢蓝天保卫战的关键环节,从政策密集出台到技术创新应用,一场全方位的治理攻坚战正在全国铺开。

一、政策加码:构建全链条监管体系

VOCs 治理的紧迫性,源于其对大气环境的多重影响。数据显示,京津冀及周边地区 PM2.5 浓度仍处高位,臭氧污染问题日益凸显,而 VOCs 正是这两种污染物形成的 “罪魁祸首” 之一。对此,国家层面连续出台政策组合拳:“十三五” 期间明确 VOCs 污染防治工作方案,“十四五” 进一步将其纳入总量减排指标,2023 年《低效失效大气污染治理设施排查整治工作方案》更是直指治理设施运行乱象,要求对活性炭吸附等工艺实施 “淘汰一批、整治一批、提升一批” 的分类管控。

地方层面的政策创新同样亮眼。以上海为例,其推行的 VOCs 简易治理设施精细化管理试点,要求企业如实记录活性炭更换台账,包括碘值、填充量等关键参数;河北则发布涉 VOCs 工业企业治理技术指南,明确不同行业的最佳治理工艺选择标准。这些政策的密集出台,不仅划定了合规红线,更倒逼企业从被动应付转向主动治理。

二、现实困境:治理设施 “带病运行” 现象频发

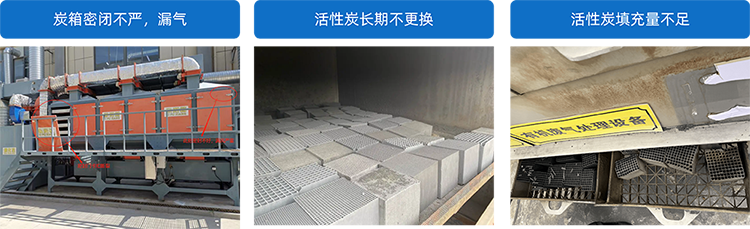

尽管政策高压态势持续,但企业 VOCs 治理仍存在诸多痛点。环保执法检查中发现,部分企业为降低成本,选用碘值不足的劣质活性炭,吸附效率仅达 60%;有的企业虽配备了治理设施,却长期不更换耗材,使设备沦为 “摆设”;更有甚者通过加大风机风速等手段,人为降低末端排放浓度以规避监管。

传统监管模式的局限性进一步加剧了治理难题。依赖人工现场检查,不仅耗时耗力,且难以捕捉瞬时违法行为;常规的 VOCs 在线监测设备成本高昂,中小企业难以负担;单纯的用电监控只能判断设备是否运行,无法评估实际治理效果。这些因素共同导致 “劣币驱逐良币” 的恶性循环 —— 规范治理的企业因成本高而竞争力下降,偷排漏排者反而获得不当收益。

三、技术破局:智能监控重塑治理逻辑

破解治理困境,技术创新是关键。达斯特活性炭低效预警管控系统正在改变传统模式:通过在活性炭吸附箱进出口安装浓度传感器,实时计算净化效率;搭载温湿度、压力、风速等多参数监测设备,确保治理设施在最佳工况下运行;运用物联网技术将数据实时上传至监管平台,实现 “异常即预警” 的动态管控。

某电子企业的实践颇具代表性。该企业安装达斯特活性炭低效预警管控系统后,不仅实时掌握活性炭吸附效率变化,系统还能根据 VOCs 浓度、处理风量等数据,自动计算活性炭吸附效率,推送更换提醒。这一转变使企业治理成本降低 20%,同时确保净化效率稳定在 95% 以上,在环保检查中实现 “自证清白”。

监管部门同样受益于技术赋能。通过搭建区域级监控平台,执法人员可远程查看企业治理设施运行数据,对净化效率骤降、设备擅自停运等情况快速响应。某园区应用该系统后,非现场执法占比提升至 60%,执法成本降低 40%,而违法违规行为查处率提高了 3 倍。

从政策驱动到技术赋能,VOCs 治理正经历从 “粗放式” 向 “精细化” 的深刻变革。当每一台治理设施都配备 “智慧大脑”,每一次排放数据都实时可查,蓝天白云将不再是奢侈品,而是触手可及的日常。这场治理攻坚战的深远意义,不仅在于改善空气质量,更在于推动产业结构绿色转型,为高质量发展注入持久动力。