生态文明建设纵深推进的当下,县级生态环境部门作为环境治理体系的 “神经末梢”,正承受着前所未有的治理压力。监管对象数量激增与行政编制长期固化的矛盾日益尖锐,跨部门协同机制的缺失导致环境治理效能低下,专业人才匮乏与执法手段落后的双重制约,使得基层环保工作陷入 “小马拉大车” 的困局。如何突破治理瓶颈,已成为检验生态环境治理体系和治理能力现代化的关键标尺。

一、基层环保的现实挑战:多重压力下的治理困境

县级生态环境部门作为生态文明建设的 "最后一公里" 执行者,正面临前所未有的复合型挑战。

首先是监管体量与人力配置的结构性矛盾 ——基层环保部门普遍存在 "小马拉大车" 现象,有限的行政资源要应对环评审批、排污监管、应急处置等多元任务,甚至需要统筹全县生态环保督察整改的协调工作,职能泛化与编制固化的冲突日益凸显。

其次是跨部门协作的机制性障碍。当前 "条块分割" 的管理模式下,生态环境问题的综合性与部门职责的碎片化形成鲜明对比。县级生态环境部门既要执行上级业务主管部门的指令,又要落实地方政府的发展要求,在统筹高质量发展与高水平保护时,常陷入 "多头指挥" 与 "协同不足" 的双重困境。基层环保工作者不仅要承担专业监管职责,还要兼任政策宣传员、驻村工作者等多重角色,"5+2"" 白加黑 "成为工作常态,高强度负荷下专业能力短板也随之暴露 —— 许多在职人员缺乏系统的法律、自然资源、环境工程等专业训练,知识结构与实践需求的脱节进一步加剧了治理难度。

监督机制的末梢失灵同样不容忽视。由于上级监管半径有限、同级监督力量薄弱,基层环保执法存在 "看得见的管不着,管得着的看不见" 的现象,执法公信力与威慑力面临考验。这种治理困境不仅影响环境监管效能,更可能迟滞生态文明建设整体进程。

二、破局之道:以制度创新与科技赋能重构基层治理体系

破解县级生态环境部门的困局,需要从体制机制改革与技术手段创新双轮驱动。在探索实践中,“制度 + 科技” 的监管模式展现出显著成效,通过构建精细化管理体系与数字化监管平台,将环境治理从传统 “人海战术” 推向 “智慧监管” 新阶段。

机构编制的精细化管理成为破题的首要环节。

在编制资源难以短期内扩充的背景下,通过厘清行政与事业人员职责边界,建立廉政风险报备制度,对混编混岗问题实行 “制度性隔离”。规范第三方评审活动审批流程、强化纪检监察联动等措施,从机制上防范执法风险,实现 “编制不足制度补” 的治理智慧。

考评机制的系统化构建则激活了队伍内生动力。

在 “定岗、定责、定流程” 基础上增加 “定考评” 内容,建立涵盖环评审批、执法检查、危废管理等重点领域的量化考评体系。“接转督办核” 的闭环运行机制,将每件任务分解为 “专人接办、限时流转、实地督查、分级办理、严格审核” 五个节点,大幅提升行政效能。

科技赋能监管的突破更具革命性意义。

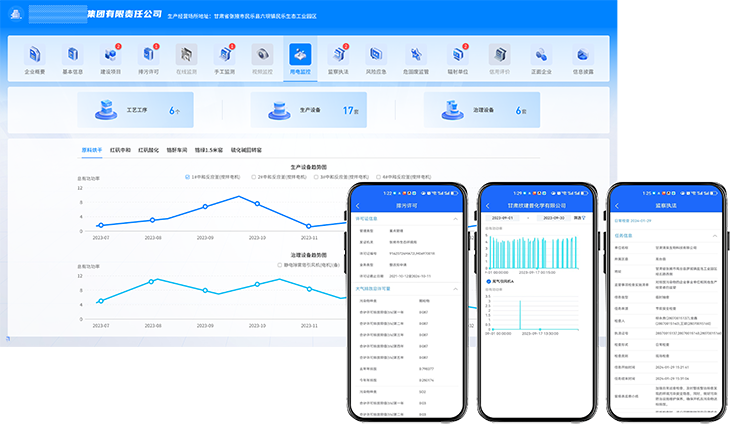

针对县域环境监管对象底数不清、情况不明的突出问题,依托山东达斯特的排污企业超级档案管理平台,开启了数据驱动的精准治理新模式。

排污企业超级档案管理平台以大数据技术为核心,深度打通生态环境、市场监管、行政审批等多部门业务系统,打破信息孤岛,实现企业基础信息、环评文件、排污许可、监测数据、行政处罚记录等全要素数据的实时共享与动态归集。

在构建 “一企一档” 的过程中,达斯特排污企业超级档案管理平台通过智能算法对海量数据进行清洗、分类与整合,自动为每家企业生成包含全生命周期环境信息的数字化档案。无论是企业的立项环评报告、排污许可证有效期,还是历次环保检查记录、整改落实情况,甚至连污染治理设施的型号参数、运行维护日志都被完整收录。

同时,平台与直传版环保用电监测智能终端、VOCs 治理设施运行工况及效能监测产品等硬件设备深度联动,实时获取企业生产与治污环节的用电数据、污染物排放浓度等动态指标,确保档案数据随企业运营状况实时更新。

当监管人员登录平台,只需输入企业名称,就能一键调取该企业的所有环保信息,直观掌握其污染源分布、污染治理能力、环境风险等级等关键情况。这种 “一企一档” 的管理模式,不仅彻底解决了传统监管中企业信息零散、更新滞后的问题,更通过大数据分析实现了污染源的精准画像。例如,平台可自动比对企业生产负荷与治污设施运行数据,快速识别异常排放行为;利用空间地理信息系统,直观呈现区域内污染源分布密度与环境敏感区的空间关系,为科学规划产业布局提供依据。

在提升垂直管理效能方面,排污企业超级档案管理平台搭建起省、市、县三级数据交互通道,上级部门可实时查看县域企业监管动态,远程调取 “一企一档” 数据进行核查与指导;县级生态环境部门则能借助平台接收任务指令、上报处理结果,实现监管任务的闭环管理。此外,平台的预警功能还能根据企业数据异常情况,自动生成风险等级提示,并推送至对应监管责任人,推动监管模式从 “被动响应” 转向 “主动防控”。这种基于大数据与 “一企一档” 的监管体系,真正实现了污染源底数清、情况明、监管全覆盖,让县级生态环境部门在面对复杂监管任务时,有了精准高效的 “智慧大脑”。

三、治理能力提升的深层逻辑:从 “被动应对” 到 “主动治理” 的范式转变

县级生态环境部门的治理能力提升,本质上是治理理念从 “行政驱动” 向 “体系治理” 的转型。主管部门与事业单位协同构建的 “五项工作机制”,通过制度设计将垂直管理体制优势转化为协同效能;而纪律作风整顿结合监督执纪 “四种形态”,破除 “多干多错” 的消极心态,形成 “有为有位” 的正向激励。队伍专业化建设通过联合执法练兵、跨部门轮岗等方式,培养 “一专多能” 的复合型人才,从根本上提升基层环境治理的专业水平。

站在生态文明建设的新征程上,县级生态环境部门的治理能力提升不仅关乎环境质量改善,更关系到国家治理体系现代化的根基。当制度创新与科技赋能深度融合,基层环保工作者手持数字化工具,便能实现对生态环境的精准管控。这种从实际问题出发的创新实践,正在为美丽中国建设筑牢最坚实的基层底座。