在全球气候变化的大背景下,碳汇成为了应对气候变化、维持生态平衡的关键因素。自然保护地,作为生态系统的精华所在,在碳汇领域发挥着不可替代的重要作用。深入了解碳汇与自然保护地之间的紧密联系,对我们推进生态文明建设、实现碳中和目标具有深远意义。

一、碳汇的概念与原理

(一)碳汇的定义

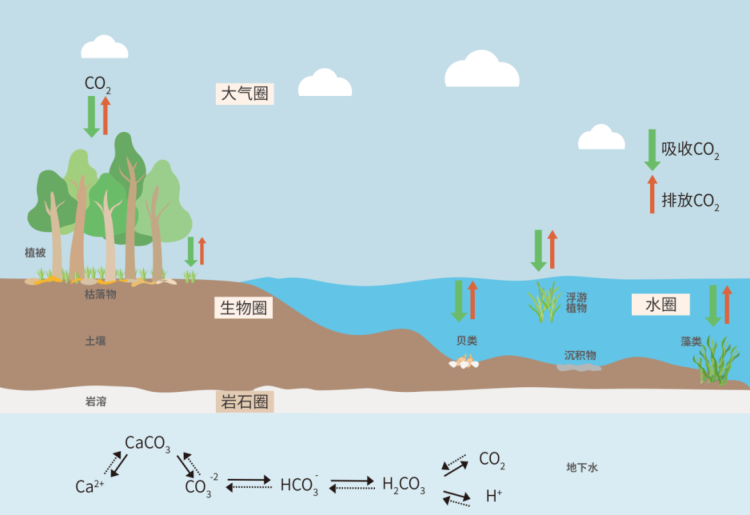

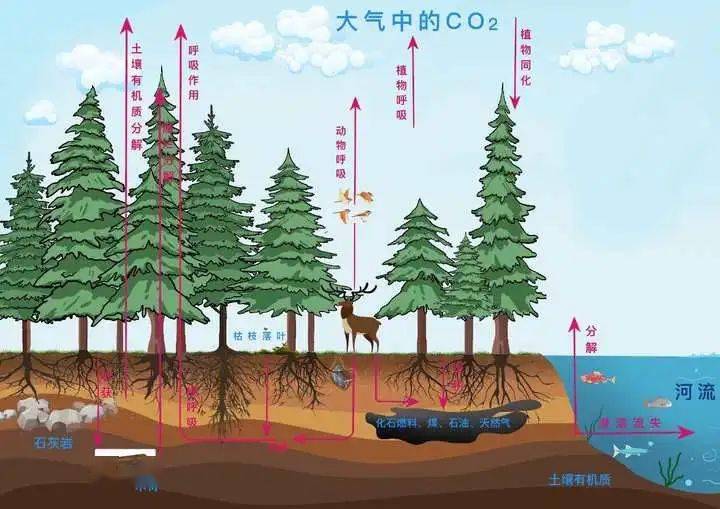

碳汇,简单来说,就是通过植树造林、森林管理、植被恢复等措施,利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳,并将其固定在植被和土壤中,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。从广义上看,凡是能够吸收并固定二氧化碳的自然过程和人为活动,都可纳入碳汇的范畴。常见的碳汇类型包括森林碳汇、草地碳汇、湿地碳汇、海洋碳汇等,其中森林碳汇由于其强大的固碳能力,成为陆地生态系中最为重要的碳汇类型之一 。

(二)碳汇的作用原理

碳汇作用的核心机制是光合作用。以森林为例,树木及其他植物通过叶片上的气孔吸收大气中的二氧化碳,同时从根部吸收水分。在光照条件下,植物利用叶绿素将二氧化碳和水转化为葡萄糖等有机物,并释放出氧气。这个过程不仅为植物自身的生长和发育提供了能量和物质基础,还将大量的碳固定在了植物体内,包括树干、树枝、树叶及根系等各个部位。此外,植物根系在生长过程中会与土壤微生物相互作用,一部分碳会以根系分泌物、凋落物等形式进入土壤,并被土壤微生物分解、转化,最终以稳定的形式储存于土壤中,进一步增加了碳储量 。

(三)碳汇监测原理与方法

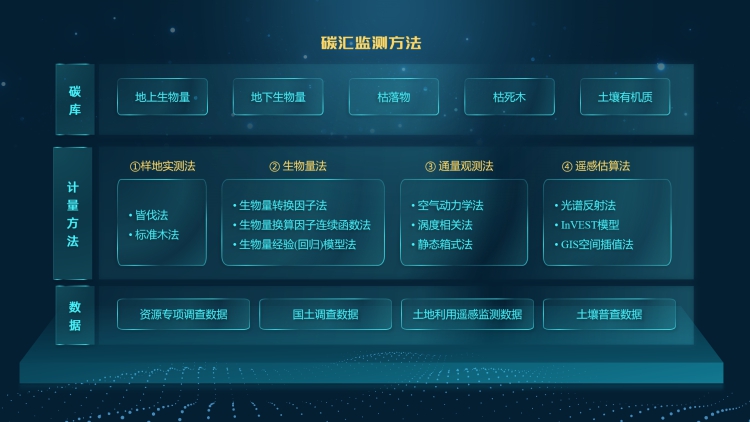

1.样地实测法

在自然保护地内设置具有代表性的样地,通过实地测量样地内植被、土壤等与碳相关的参数,来估算碳汇量。该方法基于对实际生态系统的直接观测,能较为准确地反映局部区域的碳汇状况。例如,在森林样地中,对树木的胸径、树高、冠幅等生长指标进行测量,结合树木的密度,推算出样地内树木的生物量,进而估算碳储量;对于土壤碳库,通过采集土壤样本,分析土壤有机碳含量、土壤容重等参数,计算土壤碳储量 。

2.生物量法

通过测量植物的生物量来估算其固定的碳量。植物的生物量与所固定的碳量存在一定的比例关系,一般先测定植物各部分(如树干、树枝、树叶、根系)的干重,然后根据碳含量转换系数,将生物量换算为碳储量。该方法适用于各类植被类型,是较为常用的碳汇估算方法之一 。

3.通量观测法

基于微气象学原理,通过测量垂直风速与二氧化碳浓度的脉动协方差来直接计算生态系统与大气之间的碳通量。在自然保护地的观测塔上安装涡度相关系统,该系统能实时监测近地面层大气中二氧化碳浓度和三维风速的高频变化,从而精确计算出生态系统吸收或释放二氧化碳的速率 。

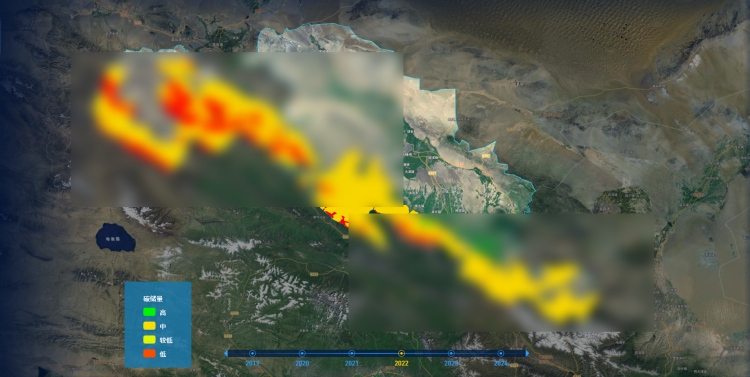

4.遥感估算法

利用卫星遥感技术获取自然保护地大面积的植被信息,通过分析植被的光谱特征,结合地面实测数据建立模型,估算植被生物量和碳储量。不同植被类型在遥感影像上具有不同的光谱反射特征,这些特征与植被的生长状况、生物量等密切相关 。

二、自然保护地在碳汇中的独特作用

(一)丰富的生态系统类型

自然保护地涵盖了森林、草原、湿地、荒漠等多种生态系统类型,每种生态系统都有其独特的碳汇功能。以森林生态系统为例,自然保护地内的森林往往保存较为完好,树木生长时间长,林分结构复杂,生物多样性丰富,其固碳能力远高于人工林和次生林。而且森林中的枯枝落叶、土壤等也能储存大量的碳,形成稳定的碳库。湿地生态系统同样具有强大的碳汇能力,湿地植物在生长过程中吸收二氧化碳,并将其固定在湿地土壤中,由于湿地土壤常年处于厌氧环境,碳分解缓慢,使得湿地成为重要的 “蓝碳” 生态系统 。

(二)完善的生态系统功能

自然保护地通过严格的保护措施,保持了生态系统的完整性和稳定性,使其生态系统功能得以充分发挥。在这样的环境下,生态系统中的生产者、消费者和分解者之间形成了良好的物质循环和能量流动,促进了碳的固定、转化和储存。例如,自然保护地内丰富的生物多样性保证了生态系统的复杂性和稳定性,不同物种之间相互协作,提高了生态系统对二氧化碳的吸收和利用效率。同时,稳定的生态系统能够有效应对自然灾害和人类活动的干扰,减少碳的排放和损失,持续发挥碳汇功能 。

(三)科学的保护与管理措施

自然保护地通常实施科学的保护与管理措施,这对提升碳汇能力至关重要。例如,通过合理的森林经营管理,如适时的抚育采伐、病虫害防治、森林防火等,可以促进森林的健康生长,提高森林的碳汇能力。对于湿地自然保护地,采取保护湿地水源、控制污染、恢复湿地植被等措施,能够增强湿地的碳汇功能。此外,自然保护地还通过开展生态监测,实时掌握生态系统的碳汇变化情况,为科学决策提供依据,不断优化保护与管理策略,进一步挖掘和提升碳汇潜力。

(四)示范与带动效应

自然保护地在碳汇工作中具有示范与带动效应。一方面,自然保护地作为生态保护的前沿阵地,其在碳汇研究、监测、管理等方面积累的经验和技术,可以为其他地区的生态保护和碳汇工作提供借鉴。另一方面,自然保护地通过开展科普教育、生态旅游等活动,能够提高公众对碳汇的认知和重视程度,增强公众参与生态保护和应对气候变化的意识,带动全社会积极参与到碳汇行动中来,共同为实现碳中和目标贡献力量。

三、自然保护地碳汇评估内容

1.生态系统碳汇评估

运用采集数据,依据对应评估方法的计算公式与模型,核算自然保护地不同生态系统碳汇量;对照相关标准,评估碳汇量是否达到预期目标,分析碳汇能力强弱及变化趋势,例如对比不同年份森林碳汇量,判断其增长或减少情况 。

2.生态系统碳库评估

全面考量自然保护地内不同生态系统碳库,森林生态系统需评估植被生物量碳库(包括乔木、灌木、草本等地上与地下生物量碳储量)、土壤有机碳库(土壤不同深度有机碳含量与储量)以及枯落物碳库;湿地生态系统重点评估湿地植被碳库、湿地土壤有机碳库,因其厌氧环境下土壤碳分解缓慢,碳汇功能独特;草原生态系统则聚焦于植被地上、地下生物量碳库及土壤碳库。

3.碳汇动态变化评估

分析自然保护地碳汇量随时间推移的变化情况,探究影响碳汇动态的因素,如气候变化(温度、降水变化对植物生长与碳循环影响)、自然干扰(森林火灾、病虫害爆发导致碳释放与碳汇能力改变)、人为活动(保护地内适度旅游活动、生态修复工程对碳汇影响)。

4.生态系统服务功能与碳汇协同评估

评估自然保护地碳汇功能与其他生态系统服务功能,如生物多样性保护、水源涵养、气候调节等之间的协同关系。丰富的生物多样性有利于促进生态系统碳循环与碳固定,而良好的水源涵养与气候调节功能为植被生长创造适宜环境,间接提升碳汇能力 。