随着国家公园体制的推进,一个以国家公园为主体、自然保护区为基础、自然公园为补充的自然保护地体系正在形成,而信息化技术为这三类自然保护地赋予了新的守护“智慧”。

一、自然保护地体系的“三驾马车”

1956年,随着鼎湖山国家级自然保护区的建立,中国现代自然保护地事业正式起步。经过近70年的发展,我国已建立超过1.18万个各类自然保护地,包括2750个自然保护区、1051个风景名胜区和3548个森林公园等。

这些自然保护地共同构成了中国生态安全的屏障网络。

国家公园,作为自然保护地体系的“金字塔尖”,保护着具有国家代表性的大面积自然生态系统。国家公园的概念在国际上已有上百年历史,但在中国仅发展了十多年。

2015年,我国启动国家公园体制试点,2021年正式设立了三江源、大熊猫、东北虎豹等第一批5个国家公园。

自然保护区是我国自然保护地的基石。从鼎湖山起步,全国各级各类自然保护区数量已达2750处。它们分布范围广,遍布全国各地,包括陆地和海洋等各种类型。

自然公园是自然保护地体系的重要补充,包括森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等。它们以生态保育为主要目的,兼顾科研、科普教育和休闲游憩等功能。

在自然的保护中,人类找到了与万物共生之道。

二、定位与功能的同与不同

国家公园、自然保护区与自然公园虽然共同承担着自然保护的功能,但在定位上各有侧重。

国家公园更强调生态系统的完整性和原真性,力图形成山水林田湖草生命共同体后进行整体保护、系统修复。国家公园具有国家代表性,甚至具有全球意义,是国家名片。如大熊猫、三江源、武夷山等国家公园,代表了中国最珍贵的自然遗产。

自然保护区则主要保护具有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等。它不强求具有国家代表性,只要是重要的生物多样性富集区域即可建立。

自然公园以生态保育为主要目的,但更加强调兼顾生态旅游与自然教育功能。它拥有典型性的自然生态系统、自然遗迹和自然景观,或与人文景观相融合。

在功能分区上,三者也有所不同。国家公园分为禁止人为活动的“核心区”和限制人为活动的“控制区”;自然保护区则分为“核心区、缓冲区、实验区”。

而自然公园通常设有游览区和服务区,更注重公众的游览体验。

从面积规模来看,国家公园数量少但范围大,一般不少于100平方公里,大的超过10万平方公里;自然保护区数量多,面积大小不一,有的很大,有的甚至就是一颗古树或一片树林的范围。

自然公园通常面积相对较小,更注重景观价值与可达性。

三、智慧监管:自然保护地的“数字翅膀”

当自然保护地遇见数字技术,生态保护工作长出了“数字翅膀”。近年来,从国家公园到自然保护区,智慧监管平台正成为自然保护地的标准配置,推动着保护管理模式的深刻变革。

国家公园的智慧监测已发展到“天空地一体化”的水平。通过建立全域覆盖的监测网络,实现对生态系统和旗舰物种的全天候监测。

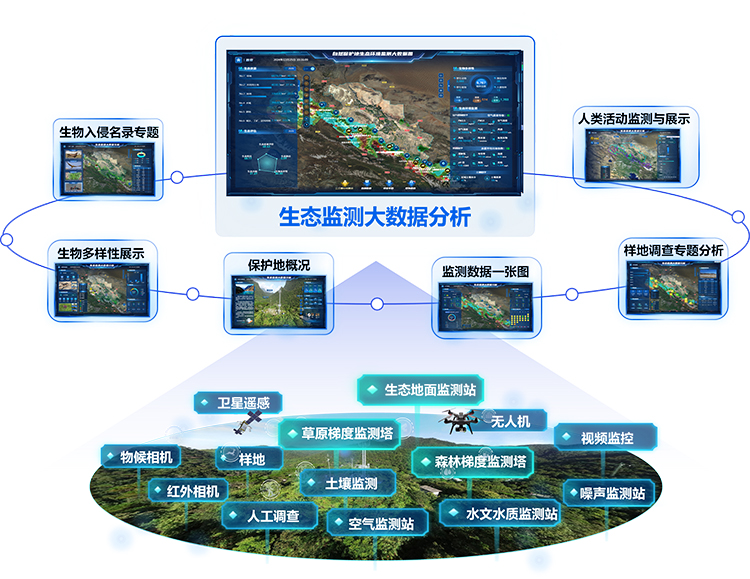

自然保护区的智慧监管同样取得了显著进展。通过构建综合监测感知网络和生态资源监管平台,涵盖自然资源管理、生物多样性监测、人类活动监管、生态环境评估等多方面功能,形成巡护网格化、监测一体化、管理智能化的新型管理机制。

智慧监管体系的建立,不仅提升了自然保护地的管理效能,更为生物多样性保护和生态系统维护提供了强有力的技术支撑,标志着我国自然保护地管理进入了数字化、智能化的新阶段。

四、智慧监管的核心架构

山东达斯特自然保护地智慧监管平台已形成相对稳定的核心架构,主要由六大功能模块构成,共同构建起全方位、立体化的生态保护数字屏障。

"一网"——天空地水一体化监测网作为山东达斯特自然保护地智慧监管平台的基础层,通过整合卫星遥感、无人机巡航、地面监测设备及水下传感装置,构建起覆盖全域的立体感知网络。这一监测体系突破了传统单一监测手段的局限,实现了从宏观生态格局到微观环境要素的全方位掌控,为自然保护地管理提供了丰富、实时的数据来源。

"一图"——时空信息全息地图是基于多维监测数据构建的数字底盘。这一模块通过融合地理信息、生态系统要素、资源分布等数据,形成自然保护地的数字孪生体。全息地图不仅呈现了保护地的空间格局,更通过时间序列分析展现生态系统的动态变化,为管理决策提供直观、精准的时空参照。

生物多样性监测模块专注于物种与生态系统的跟踪评估。通过自动识别技术、物种数据库和种群动态模型,该模块能够系统记录保护地内物种分布、数量变化及栖息地状况,为生物多样性保护成效评估提供科学依据,及时发现生态风险并预警。

人类活动监管模块构建起保护地与周边社区的协调管理机制。通过电子围栏、智能识别等技术手段,该模块实现对保护地内人类活动的实时监控与分析,有效平衡生态保护与社区发展的关系,减少人为干扰对生态系统的影响。

智能巡护模块革新了传统的巡护管理模式。基于移动终端、定位技术和巡护算法,该模块实现了巡护任务的智能派发、巡护轨迹的实时记录、巡护事件的快速上报,大幅提升了保护地管理的工作效率与应急响应能力。

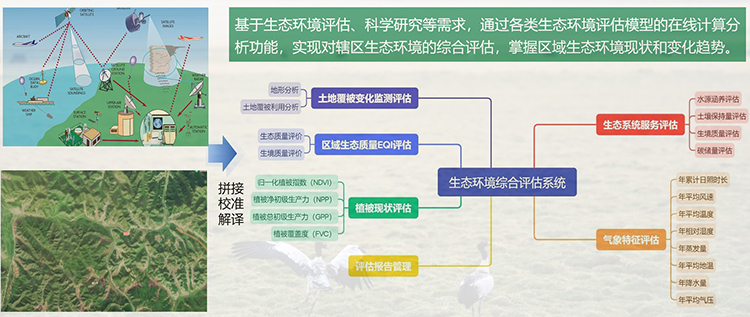

生态环境综合评估模块作为山东达斯特自然保护地智慧监管平台的分析中枢,通过构建生态质量评价指标体系,定期对保护地生态系统健康状况进行全方位诊断。该模块整合多源监测数据,运用生态模型进行分析预测,为保护地规划、生态修复和管理策略制定提供决策支持。

这六大模块相互衔接、协同运作,共同构建起山东达斯特自然保护地智慧监管平台的核心能力,推动自然保护地从传统经验型管理向数据驱动、智能决策的现代化治理模式转变。

五、总结

随着国家公园为主体的自然保护地体系逐步完善,智慧监管平台正成为守护绿水青山的重要技术支撑。这一体系通过明确国家公园、自然保护区和自然公园的差异化定位与功能,构建起层次分明、互为补充的自然保护新格局。而信息化建设特别是智慧监管平台的深度应用,通过“天空地水一体化监测网”、“时空信息全息地图”等六大核心模块的协同运作,实现了对生态系统从宏观到微观的全方位感知、全流程管理和全要素分析。

智慧监管不仅提升了生物多样性保护的有效性和管理效率,更推动了自然保护地从传统经验型管理向数据驱动、智能决策的现代化治理模式转型。展望未来,随着物联网、大数据、人工智能等技术的深度融合,智慧监管平台将持续进化,为建设人与自然和谐共生的美丽中国提供更加有力的科技支撑。