自然保护地是维护国家生态安全、保护生物多样性、留存自然遗产的核心载体,其有效监管对于实现可持续发展目标至关重要。随着科技的飞速发展,传统的地面巡查、定点监测等监管方式已难以满足新时期自然保护地精细化、智能化、高效化的管理需求。在此背景下,山东达斯特“空天地一体化智慧监管平台”应运而生,它犹如为自然保护地装上了“天眼”、“地网”与“智慧大脑”,开启了生态保护的新篇章。

一、建设背景:时代呼唤与挑战驱动

自然保护地空天地一体化智慧监管平台的诞生,并非偶然,而是应对新时代生态保护严峻挑战、顺应国家发展战略、满足管理升级需求的必然产物。

1、生态保护的极端重要性与现实紧迫性

党的十八大以来,生态文明建设被提升到前所未有的战略高度,“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。以国家公园为主体的自然保护地体系的建设,标志着我国生态保护进入了系统化、规范化的新阶段。然而,全球气候变化、生物多样性丧失、生态系统退化等问题依然严峻。非法采伐、盗猎、违规开发、外来物种入侵等人为活动威胁时有发生。如何有效“守好、管好、用好”这些珍贵的自然遗产,确保生态安全屏障稳固,是时代赋予我们的重大课题,对监管能力提出了前所未有的高要求。

2、传统监管模式的“瓶颈”日益凸显

长期以来,自然保护地主要依赖“人海战术”,即护林员、巡护员的地面徒步巡查和少量固定监测点。这种模式在新的形势下暴露出诸多“痛点”:

覆盖范围有限: 广袤的保护区、复杂的地形地貌,使得地面巡查难以实现全域覆盖,存在大量监管盲区。

时效性差: 巡护周期长,发现问题时往往已造成既成事实,无法做到“早发现、早制止、早处理”。

效率低下、成本高昂: 依赖大量人力,劳动强度大,巡护效率相对较低,且人力成本持续攀升。

取证困难: 面对隐蔽的违法行为,传统方式难以获取及时、有效的证据,影响执法威慑力。

数据孤岛: 各类监测数据分散、标准不一,难以进行综合分析和深度挖掘,无法形成科学的决策支持。

3、技术革命带来的历史性机遇

与此同时,以遥感、无人机、物联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术正以前所未有的速度发展,并深度渗透到各行各业。

空间信息技术成熟: 高分辨率卫星遥感已能实现亚米级观测,无人机技术日趋轻量化和智能化,为从宏观到微观的立体观测提供了可能。

物联网感知普及: 低功耗、高精度的传感器(如红外相机、水质监测仪)成本下降,使得构建密集的地面感知网络成为现实。

算力与算法突破: 云计算提供了强大的数据存储与处理能力,人工智能算法(特别是图像识别、模式识别)让从海量数据中自动提取有价值信息成为可能。

这些技术的融合与突破,为破解传统监管难题、构建新型智慧监管体系提供了坚实的技术基础和前所未有的历史性机遇。

4、国家战略与政策的有力推动

《建立国家公园体制总体方案》、《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》等一系列国家顶层设计文件,明确提出要“运用现代科技手段,构建智慧管护体系”。这为空天地一体化智慧监管平台的建设提供了明确的政策指引和强大的发展动力,使其从“可选项”变成了“必答题”。

综上所述,正是在生态保护需求升级、传统模式遭遇瓶颈、前沿技术成熟可用、国家政策大力支持的多重因素驱动下,自然保护地空天地一体化智慧监管平台的建设被提上日程,并迅速成为提升我国自然保护地治理体系和治理能力现代化的关键抓手。

二、平台内涵:多维度感知,全方位覆盖

山东达斯特“空天地一体化智慧监管平台”是一个集成了卫星遥感(空)、无人机(天)、地面物联网设备及人工巡查(地)等多源感知手段,并融合大数据、人工智能、云计算、物联网等新一代信息技术的综合性管理系统。

“空”——卫星遥感:宏观监测,全域掌控。 利用高分辨率光学卫星、雷达卫星等,对保护地进行大范围、周期性扫描,实时获取土地利用/覆盖变化、植被生长状况、水体质量、火点热源等宏观信息,实现“看得广、看得清”。

“天”——无人机:灵活机动,精准巡查。 无人机凭借其灵活起降、高分辨率影像获取能力,可对卫星遥感发现的疑点区域、人类活动频繁区、生态脆弱区等进行低空精细勘察,快速获取高清影像、视频,实现“看得细、看得准”。

“地”——地面感知:实时监测,数据溯源。 部署红外相机、水质传感器、气象站、土壤监测仪、智能卡口、视频监控等物联网设备,对重点物种活动、关键生态环境因子、人为活动出入口等进行24小时不间断监测,实现“看得久、看得真”。

三、核心功能:智慧赋能,精准高效

山东达斯特“空天地一体化智慧监管平台”并非简单的数据堆砌,而是通过强大的数据处理与分析能力,实现从“数据”到“信息”再到“智慧”的跃升:

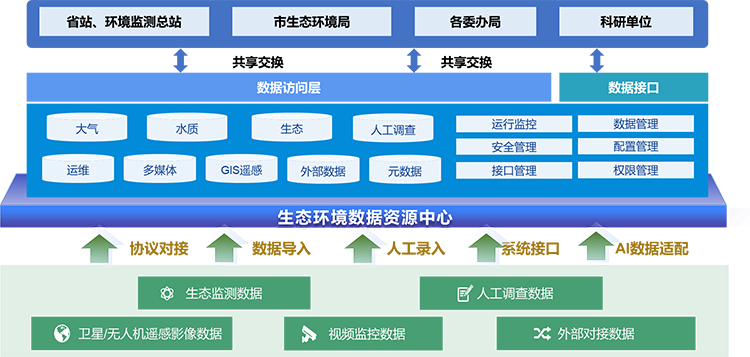

1、多源数据接入:打破数据壁垒,构建生态数据 “统一池”

山东达斯特“空天地一体化智慧监管平台”首要解决 “数据分散” 难题,通过多样化技术手段,实现对自然保护地各类数据的全面整合接入。根据数据来源与类型差异,采用协议对接、数据导入、人工录入、系统接口、AI 数据适配等方式,覆盖八大类核心数据源头:包括卫星遥感提供的大范围生态格局数据,生态环境监测梯度塔采集的垂直分层环境参数,无人机航拍获取的中尺度精细影像,噪声监测站、空气监测站、水文水质监测站提供的实时环境数据,样地调查记录的植被与土壤细节,物候相机、红外相机捕捉的动植物活动信息,视频监控覆盖的重点区域动态,以及人工调查补充的微观生态数据。这些数据经清洗、校验后统一入库,形成标准化、可共享的生态数据资源池,为后续分析应用奠定基础。

2、“天空地” 监测数据集成管理:全维度掌控生态动态

在数据整合基础上,山东达斯特“空天地一体化智慧监管平台”构建 “天空地” 一体化数据集成管理体系,实现对关键数据的系统化管理与应用。平台支持数据的多维度查询、统计分析、上传下载与质量控制,也可通过历史数据趋势图直观查看指标变化规律,实现对保护地生态动态的全维度、精细化掌控。

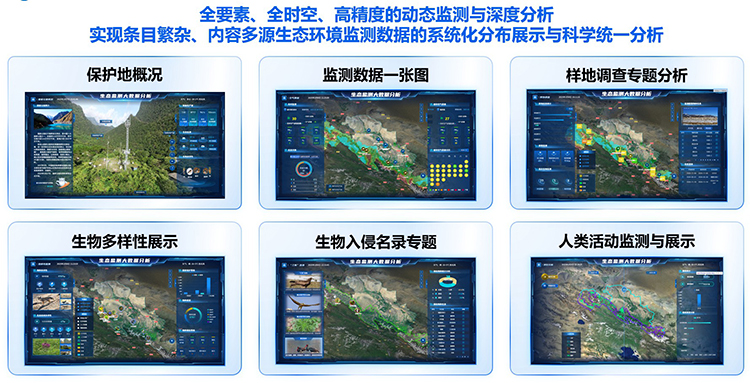

3、生态环境监测数据综合分析:绘制生态全景图,精准识别风险

山东达斯特“空天地一体化智慧监管平台”突破传统数据 “分散展示” 局限,通过系统化分析与可视化呈现,构建自然保护地生态环境监测全景图。针对条目繁杂、来源多样的生态数据,平台实现多维度、多场景的集中展示与科学分析。通过全时空、高精度的动态监测与深度分析,平台可直观呈现区域生态环境全貌,帮助管理部门快速识别生态异常变化,为精准施策提供数据支撑。

4、生态多样性监测监管:构建智能监测网,守护物种安全

生物多样性保护是自然保护地的核心任务,山东达斯特“空天地一体化智慧监管平台”为此搭建严密且智能的生态多样性监测网络。通过红外相机、物候相机、样地调查与 AI 识别技术结合,实现对动植物物种的精准识别、分类统计,并建立动态更新的生物多样性名录。在此基础上,平台绘制四大核心地图:物种分布地图清晰标注各类物种的空间分布范围,智能感知地图整合监测设备位置与监测范围,生物入侵地图实时追踪外来入侵物种扩散路径,野外调查地图记录样地位置与调查数据。

5、人类活动监管:动态追踪干扰,守护生态完整性

针对无序开发、旅游过度、工矿建设等人类活动对保护地生态的干扰,山东达斯特“空天地一体化智慧监管平台”依托卫星遥感、无人机、视频监控等技术,构建全方位人类活动监管体系。重点监测工矿企业建设、旅游开发、道路修建、居民点扩张等核心人类活动,通过不同时期数据对比分析,动态展示人类活动的演变过程与空间分布模式。同时,平台评估人类活动对生态环境的影响程度,及时预警违规开发行为。

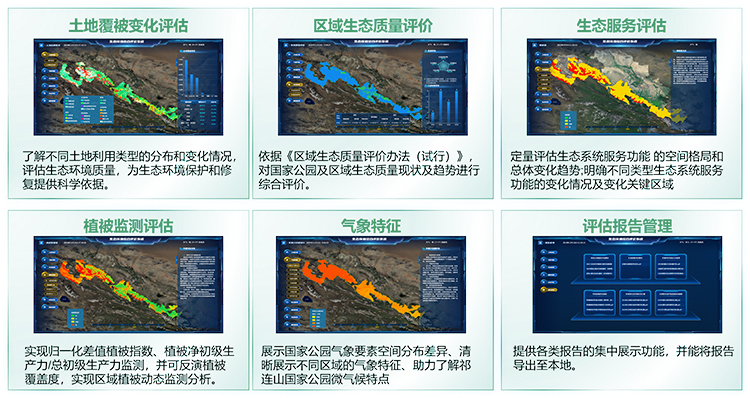

6、生态环境状况综合评估:模型化自动分析,支撑科学决策

为解决传统生态评估 “效率低、依赖人工” 的问题,山东达斯特“空天地一体化智慧监管平台”开发专业化生态环境质量评估模型,实现数据自动处理与成果输出。具体包括土地覆被变化监测评估模型、区域生态环境质量评价模型、生态系统服务功能评估模型、植被监测评估模型、生态系统碳汇评估模型。用户只需提交输入数据,无需掌握模型原理,即可自动生成 tiff 格式的成果数据,展示生态质量变化趋势,帮助管理部门清晰掌握区域生态现状与演变规律,为生态保护政策制定、生态修复方案优化、“双碳” 目标推进提供科学决策依据。

从政策响应到技术落地,山东达斯特“空天地一体化智慧监管平台”的核心价值,在于将数字技术与生态保护深度融合,构建起 “数据 - 分析 - 评估 - 决策” 的闭环管理体系,推动自然保护地管理从 “分散粗放” 转向 “协同精细”。当前,已有众多自然保护地(包括部分国家公园及体制试点区)借助该平台实现智慧化转型,在生物多样性保护、生态风险防控、人类活动监管等方面取得显著成效。

自然保护地空天地一体化智慧监管平台,是科技赋能生态保护的生动实践。它不仅为守护好我们的自然瑰宝提供了强大的技术支撑,更引领着自然保护地管理向现代化、智能化、精细化迈进。在这片充满生机与希望的土地上,科技之光正照亮生态保护的前行之路,助力我们共同构建人与自然生命共同体,为子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园。