在生态文明建设的壮阔征程中,自然保护地宛如璀璨明珠,镶嵌于大地之上,肩负着守护生物多样性、维护生态平衡的神圣使命,是国家生态安全格局的关键支撑。它不仅是自然生态系统的精华所在,更是人与自然和谐共生理念的生动实践场域。然而,人类活动如同一把双刃剑,在与自然保护地的漫长交织中,既带来了挑战,也催生着变革,尤其是在科技飞速发展的当下,智慧监管为自然保护地的可持续发展注入了新的活力。

一、共生:自然保护地与人类命运交织

自然保护地并非孤立于人类社会之外的 “孤岛”,而是与人类命运紧密相连的生命共同体。从历史的长河回溯,人类的繁衍生息与自然资源的馈赠息息相关,自然保护地所涵盖的广袤森林、丰饶湿地、巍峨山川,为人类提供了清洁的水源、清新的空气、丰富的食物以及无尽的精神滋养。它们是众多野生动植物的家园,其丰富的生物多样性维持着生态系统的稳定运转,间接为人类的生产生活筑牢根基。

同时,自然保护地承载着深厚的文化价值,许多地区的传统习俗、民间传说都与当地独特的自然景观和生态系统紧密相连,成为民族文化传承的重要载体。例如,一些少数民族地区对神山圣湖的敬畏与保护,形成了独特的生态文化传统,这种文化认同反过来促进了对自然保护地的守护。而且,随着生态旅游等绿色产业的兴起,自然保护地在带动地方经济发展、创造就业机会方面也发挥着日益重要的作用,实现了生态保护与民生改善的良性互动。

二、影响:人类活动的多面性

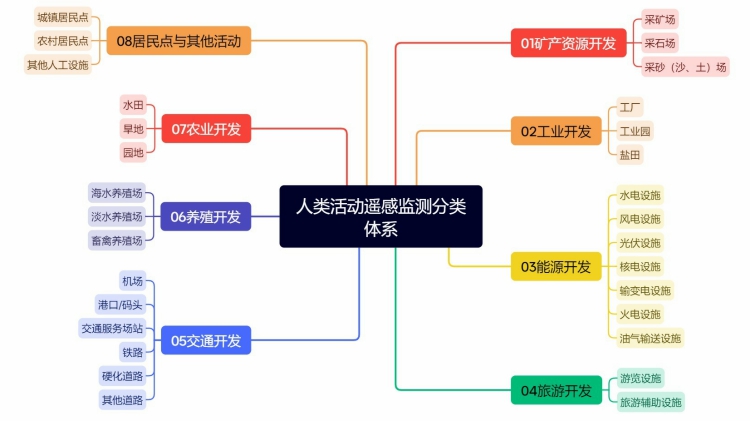

尽管自然保护地意义重大,但人类活动对其影响广泛且复杂。依据《自然保护地人类活动遥感监测技术规范》(HJ1156 - 2021),人类活动可系统分类为多个关键类别,每一类都在不同程度上塑造着自然保护地的生态面貌。

工业开发与能源开发活动犹如一把重锤,对自然保护地的生态完整性构成严重威胁。矿山开采不仅直接破坏地表植被,导致大量土地裸露,引发水土流失,还可能造成重金属污染,影响周边土壤、水体和大气环境,进而破坏野生动植物的栖息地。例如,一些有色金属矿山开采区,周边土壤中重金属含量严重超标,许多不耐受的植物物种逐渐消失,依赖这些植物生存的昆虫、鸟类等生物数量也急剧减少。能源开发中的石油、天然气开采以及大规模的水电工程建设,同样会改变区域的水文条件、地形地貌,阻断野生动物的迁徙通道,对生态系统的结构和功能造成难以逆转的破坏。

旅游开发作为近年来蓬勃发展的产业,在给自然保护地带来人气与经济效益的同时,也带来了诸多挑战。过度的旅游设施建设,如大规模的宾馆、停车场、索道等,侵占了大量的自然生境,破坏了景观的原真性。每逢旅游旺季,游客的大量涌入超出了自然保护地的承载能力,带来了垃圾污染、植被踩踏、噪声干扰等问题,干扰了野生动物的正常生活,影响了植物的生长和繁殖。以一些热门的山区自然保护区为例,由于游客频繁踩踏,一些珍稀的高山草本植物种群数量大幅下降,原本稳定的高山生态系统受到冲击。

交通开发旨在改善区域互联互通,但在自然保护地周边或内部进行的交通基础设施建设,如公路、铁路的修建,会割裂自然栖息地,形成生态孤岛,阻碍物种间的基因交流,增加物种灭绝的风险。同时,交通工具的运行带来的尾气排放、噪声污染也会对周边生态环境产生负面影响。

养殖开发包括畜牧养殖和水产养殖,在部分自然保护地周边或缓冲地带时有发生。畜牧养殖中的过度放牧会导致草地退化、土壤沙化,破坏植被群落结构;水产养殖若管理不善,养殖废水的排放会造成水体富营养化,影响水生生态系统的平衡,威胁鱼类、两栖类等水生生物的生存。

此外,居民点和农业用地等人类活动在自然保护地中也较为常见。虽然这些活动多为历史遗留问题,且对生态保护的影响相对较小,但长期的农业生产活动,如不合理的农药、化肥使用,可能会污染土壤和水体,对生物多样性产生潜在威胁。而居民点的存在及其相关的生活活动,如生活垃圾排放、生活污水直排等,也会对自然保护地的生态环境造成一定压力。

三、监管:山东达斯特的智慧探索

在自然保护地面临复杂人类活动干扰的严峻形势下,山东达斯特信息技术有限公司推出的自然保护地智慧监管平台,凭借前沿技术与创新理念,为人类活动监管构建起智能化、精准化的解决方案。

自然保护地智慧监管平台在人类活动监测技术上深度融合卫星遥感与无人机技术。卫星遥感利用高分辨率影像,可定期对自然保护地全域进行扫描,通过多时相影像对比,能清晰识别出土地利用类型的变化,如工矿建设区域的扩张、农业用地的新增等。例如,当卫星监测到保护地内某区域出现大面积的地表颜色变化和几何形状改变时,初步判断可能存在非法工矿建设活动。此时,无人机便迅速出动,依托其灵活机动的特性,低空飞抵目标区域,进行厘米级精度的影像采集,获取更为清晰的施工现场细,包括施工设备、建筑材料堆放等情况,为后续的监管决策提供准确依据。

在获取影像后,双图对比功能则大显身手。管理人员可以将最新影像与之前的基准影像进行双图并列展示,通过调整透明度、切换不同视角等操作,细致比对目标区域的每一处细节变化。比如在分析旅游开发活动时,能够精准识别新建的宾馆、停车场、索道等旅游设施的具体位置和建设进度;对于养殖开发活动,可清晰判断畜牧养殖区域的扩张范围、水产养殖设施的新增情况。这种直观的对比方式,相较于传统的影像分析方法,极大地提高了人类活动识别的效率和准确性,让非法建设、违规扩张等行为无所遁形。

卷帘分析基于地理信息系统(GIS),其核心原理是将不同时期、不同来源的影像数据进行叠加处理。在自然保护地的监测场景中,这些影像数据通常来自卫星遥感或无人机拍摄。当管理人员在监管平台上调用卷帘分析功能时,可将两幅影像上下或左右排列,中间用一条虚拟的 “卷帘” 分隔开来。通过滑动这条 “卷帘”,就如同拉动窗帘一般,能够逐渐显露出两幅影像的不同部分,从而实现对同一区域在不同时间点或不同观测角度下的直观对比。卷帘分析能够敏锐捕捉到非法工矿建设、违规旅游开发等人类活动带来的变化。比如,当有非法采矿行为时,通过对比采矿前后的影像,滑动 “卷帘” 可清晰看到原本完整的植被覆盖区域出现大面积裸露的矿坑,地形地貌发生显著改变;对于违规旅游开发,能直观呈现出新建的宾馆、停车场等设施是如何侵占自然生态空间,使得植被减少、土地硬化等。这种可视化的对比,让非法人类活动无所遁形,为执法部门及时采取行动提供有力证据。

自然保护地智慧监管平台构建了完善的人类活动预警与响应机制。当监测到非法人类活动时,系统会根据活动类型、规模、所处区域等因素,自动评估风险等级。对于在自然保护地核心区发现的盗猎行为,系统会判定为高风险,立即以短信、弹窗等多种方式,将详细信息,包括事件发生的时间、地点、现场情况等,推送给相关执法部门和管理人员。同时,平台还能联动附近的监控设备,对目标区域进行持续跟踪,为执法人员提供实时的动态画面,便于其制定合理的抓捕方案。

此外,自然保护地智慧监管平台还具备强大的协同监管能力。它打破了部门之间的数据壁垒,实现了生态环境、林业、农业、公安等多部门的数据共享与业务协同。当发现一起涉及非法采矿和破坏野生动物栖息地的复合型案件时,平台可自动将相关信息同步推送给对应的生态环境部门、林业部门和公安部门。各部门依据职责分工,迅速开展联合执法行动,提高了执法效率,增强了对人类活动的监管力度。

山东达斯特自然保护地智慧监管平台通过全方位、多层次的技术应用与功能设计,极大地提升了对人类活动的监管效能,为自然保护地生态环境的守护提供了坚实保障,也为其他地区的自然保护地人类活动监管提供了极具价值的借鉴范例。